Eglise Sainte-Marie-Madeleine au Villars : Différence entre versions

(→Description architecturale) |

(→Historique) |

||

| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||

=== Historique === | === Historique === | ||

| + | Le village du Villars a des origines très anciennes. Plusieurs stations néolithiques ont ainsi été retrouvées sur le territoire de la commune, notamment aux Evasas, aux lieux-dits Le Souchet<ref>Léonce Lex, carte de l’âge de pierre dans l'arrondissement de Mâcon</ref> et Champ-Villars<ref>MM. Boisseau, Duriaud et Rajot, « La station néolithique de Champ-Villars », in Découvertes archéologiques en Tournugeois, n°10, 1983, pp. 9-37</ref><ref>« Les métabasaltes de Champ-Villars (Saône-et-Loire) », Table-ronde de St-Germain-en-Laye 2007 : "Produire des haches au néolithique", Société préhistorique française, pp. 25-36 : Découvert en 1975, Champ-Villars constitue l'un des sites l’un des sites néolithiques les plus importants du Tournugeois. C'est une station de surface couvrant un peu plus d’un hectare et implantée sur le rebord d’un plateau qui domine la Saône d’une trentaine de mètres. La station de Champ-Villars cumule plusieurs singularités qui la démarquent des autres gisements de la région. Le silex utilisé tout d’abord est étranger aux ressources locales et provient pour l’essentiel des gîtes de la région de Mâcon. Des outils en silex blond peuvent même revendiquer une origine méridionale encore plus lointaine. Un grand nombre d’objets en « roche verte » enfin constituent le seul atelier de fabrication de haches répertorié à ce jour en Tournugeois. Champ-Villars a connu au moins deux phases d’occupation, la première attribuable au Néolithique moyen I avec une affinité chasséenne marquée, la seconde se plaçant au Néolithique final -Wikipays</ref>. Des sites gallo-romains ont également été repérés par l’abbé Gaudillère et lors de prospections aériennes, au champ Saint-Pierre et à Langerat. Des monnaies romaines ont de même été retrouvées dans un vase de terre grise, au milieu d’une vigne en 1835<ref>François Cognot, Prospections, Service régional de l'archéologie Dijon, rapport 1991 ; G. Lafay, trouvailles de monnaies romaines aux Perrières, commune de Le Villars, in "Annales de l'Académie de Mâcon", XX, 1916-1917, p. 277</ref>. Des sépultures mérovingiennes<ref>H.GAILLARD de SEMAINVILLE, Cimetières mérovingiens, de 1980, pp. 75</ref> ont aussi été mises au jour aux lieux-dits "Sous le Mont" et "Mont-de-Farges". Le Villars - ou ''Villare''<ref>Rigault, Jean, ''Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire'', 2008.</ref> - est mentionné pour la première fois au début du XIIe siècle, dans une bulle papale de Calixte II. Il est par la suite cité de nombreuses fois dans différents actes et chartes. Après la Révolution, le nom de ''Le Villars'' est définitivement adopté. Le village compte de nombreux illustres habitants, auxquels la commune rend hommage sur des plaques fixées au mur de la mairie. | ||

| + | |||

| + | L’église Sainte-Marie-Madeleine est un édifice roman remarquable. Elle se compose d’un porche suivie d’une nef étroite, d’un transept dont les croisillons se terminent par des absidioles, et d’une abside peu profonde. Le clocher s’élance au-dessus de l’absidiole sud. L’édifice tient sa particularité de la vaste nef romane rectangulaire qui a été accolée au sud de l’ensemble précédemment décrit. L’église du Villars compte donc deux nefs réunies sous une même toiture. Les différentes parties de l’édifice sont toutes romanes, mais de datations différentes. | ||

| + | |||

| + | Il semble qu’un premier édifice soit déjà présent à cet emplacement au Xe siècle. L’absidiole sud et la souche du clocher pourraient appartenir à cet construction primitive, ce qui expliquerait l’apparence disparate du chevet et son léger désaxement. Au début du XIe siècle, le reste du chevet est reconstruit (abside et absidiole nord, reste du transept, haut du clocher), ainsi qu’une nef étroite de quatre travées voûtée d’un berceau plein cintre. Cette nouvelle église aux dimensions modestes est le centre de la paroisse et appartient à l’abbaye de Tournus. Elle sert également à un petit groupe de moines installés au Villars pour y cultiver les terres. | ||

| + | |||

| + | A la fin du XIe ou au tout début du XIIe siècle, deux travées et un porche sont ajoutés à la nef de cette édifice. Peu de temps après, une quinzaine de religieuses suivant la règle de Saint Benoît s’installent au Villars. Elle ne dépendent d’aucune abbaye mère mais se placent sous la protection de l’abbaye de Tournus. En 1119, une bulle papale de Calixte II atteste de cette protection. Il s’agirait là de la confirmation de l’installation d’un prieuré communautaire rattaché à l’abbaye de Tournus, et non plus, comme à l’origine, d’un simple prieuré-cure rattaché à Tournus<ref>Sapin, Christian, "Le Villars, église de la Madeleine", dans ''Congrès archéologique de France'', 166e Session (2008), Paris, 2010, p. 225-236.</ref>. Ces Bénédictines entreprennent la construction d’un couvent et d’une seconde nef, accolée à la première, qui puisse leur permettre d’assister aux offices sans être vues des paroissiens et des moines, le célébrant utilisant le chœur déjà existant. L’église Sainte-Marie-Madeleine est donc très singulière par son plan. Elle est également remarquable par la qualité de son décor roman. Ainsi, le clocher est orné de bandes lombardes de facture ancienne, et les portails des deux nefs et du porche sont ornés de chapiteaux élégamment sculptés de motifs végétaux, volutes et lions. La voûte de l’abside de est également couverte d’une fresque du XIIe siècle représentant le Christ en Majesté. | ||

| + | |||

| + | Au XIIIe siècle, la ''Terram monialium de Vilero''<ref>Rigault</ref> est visiblement déjà bien installée. Au siècle suivant, des vases-acoustiques sont installés dans le nef sud, probablement pour que les moniales puissent suivre l’office plus facilement<ref>Sapin</ref>. Les peintures que l’on discerne encore sur le mur est de la nef, figurant l’Annonciation, pourraient également dater de cette époque. Aux XVe et XVIe siècles, plusieurs ajouts sont faits à l’édifice roman afin de faciliter la cohabitation des paroissiens et des sœurs. Ainsi, plusieurs accès sont ouverts dans les nefs, et deux tribunes sont ajoutées dans la nef nord (une à l’ouest, et une à l’est pour faciliter l’entrée du prieur dans l’édifice, dont la maison est collée au mur nord). | ||

| + | |||

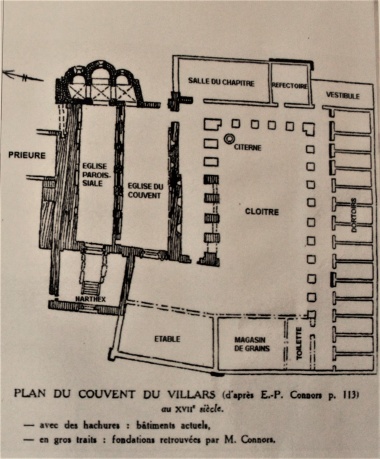

| + | En 1636, alors que Louis XIII est en guerre avec l’Espagne, Gallas, général espagnol, ravage les environs et se rapproche du Villars. Les Bénédictines décident donc de quitter le village. Certaines se réfugient à Tournus<ref>Ces sœurs s’installent alors dans [https://wiki-macon-sud-bourgogne.fr/index.php?title=Ancienne_%C3%A9glise_Saint-Val%C3%A9rien_%C3%A0_Tournus l’ancienne église Saint-Valérien.]</ref>, d’autres à Mâcon. En 1640, quelques-unes d’entre-elles reviennent. En 1662, elles ne sont finalement plus que trois au Villars<ref>La dernière meurt finalement en 1677.</ref>. En 1675, une visite pastorale nous renseigne sur l’état de l’église paroissiale, qui est alors en bon état. En 1679, un cyclone cause néanmoins de nombreux dégâts au Villars, et notamment à l’église. Les dommages causés à la nef sud et au cloître sont considérables et jugés irréparables. La fermeture du couvent est donc décidée en 1692. En 1695, le prieur Claude Bouchet autorise sa démolition, avec l’accord du cardinal de Bouillon, l’abbé de Tournus et l’évêque de Mâcon. Seules la nef conventuelle et l’aile nord du cloître sont conservées, afin de ne pas fragiliser l’église paroissiale romane. | ||

| + | |||

[[Fichier:LeVillarsCloîtreReconstitution.jpg|thumb|center|380px|Reconstitution du cloître affichée dans l'église, à partir des travaux d'E.P. Connors ©Commune du Villars/Association « Les Amis du Villars »]] | [[Fichier:LeVillarsCloîtreReconstitution.jpg|thumb|center|380px|Reconstitution du cloître affichée dans l'église, à partir des travaux d'E.P. Connors ©Commune du Villars/Association « Les Amis du Villars »]] | ||

Version du 22 juillet 2020 à 17:01

L’église Sainte-Marie-Madeleine est située dans la commune de Le Villars, dans le département de la Saône-et-Loire, en Bourgogne-France-Comté. C'est un exemple singulier de l’architecture romane, en cela qu’elle abrite deux nefs sous un même toit. En effet, une première église paroissiale est construite au XIe siècle, qui appartient à l’abbaye de Tournus et sert également aux moines installés au village et chargés de cultiver les terres. Il s’agit de la partie nord de l’édifice actuel, composée d’une nef suivie d’un transept et d’une abside avec deux absidioles. Au XIIe siècle, des Bénédictines s’installent au Villars et se placent sous la protection de l’abbaye. Elles entreprennent la construction d’un couvent et d’une seconde nef, accolée à la première, qui puisse leur permettre d’assister aux offices sans être vues des paroissiens et des moines, le célébrant utilisant le chœur déjà existant. Peu de temps avant, la première nef avait vraisemblablement été allongée et agrémentée d’un nouveau porche. Au XVIIe siècle, les sœurs quittent le Villars et s’installent à Tournus. Sévèrement endommagés, les bâtiments du couvent sont démolis, seuls la nef et quelques vestiges du cloître sont conservés. Après la Révolution, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux et la nef conventuelle sert de grange. En 1941, l’église et les vestiges du prieuré sont classés Monuments Historiques. Dans l’abside, des fresques du XIIe siècle représentent le Christ en Majesté. Les chapiteaux sculptés du portail sud, sur lesquels figurent notamment des lions, sont également remarquables.

| Adresse | Place de l'Eglise, 71700 Le Villars |

| Coordonnées GPS | 46°31'49.7"N 4°55'52.7"E |

| Paroisse de rattachement | Paroisse Saint Philibert en Tournugeois |

| Protection Monuments Historiques | Classée en 1941 |

Sommaire

- 1 Historique

- 2 Description architecturale

- 3 Inventaire décor et mobilier

- 4 Rénovations / Etat

- 5 Actualités

- 6 Visite

- 7 Association engagée

- 8 Iconographie ancienne et récente

- 9 Plans cadastraux

- 10 Bibliographie

- 11 Sources

- 12 Propriétaire / Contact

- 13 Patrimoine local et/ou folklore

- 14 Notes et références

Historique

Le village du Villars a des origines très anciennes. Plusieurs stations néolithiques ont ainsi été retrouvées sur le territoire de la commune, notamment aux Evasas, aux lieux-dits Le Souchet[1] et Champ-Villars[2][3]. Des sites gallo-romains ont également été repérés par l’abbé Gaudillère et lors de prospections aériennes, au champ Saint-Pierre et à Langerat. Des monnaies romaines ont de même été retrouvées dans un vase de terre grise, au milieu d’une vigne en 1835[4]. Des sépultures mérovingiennes[5] ont aussi été mises au jour aux lieux-dits "Sous le Mont" et "Mont-de-Farges". Le Villars - ou Villare[6] - est mentionné pour la première fois au début du XIIe siècle, dans une bulle papale de Calixte II. Il est par la suite cité de nombreuses fois dans différents actes et chartes. Après la Révolution, le nom de Le Villars est définitivement adopté. Le village compte de nombreux illustres habitants, auxquels la commune rend hommage sur des plaques fixées au mur de la mairie.

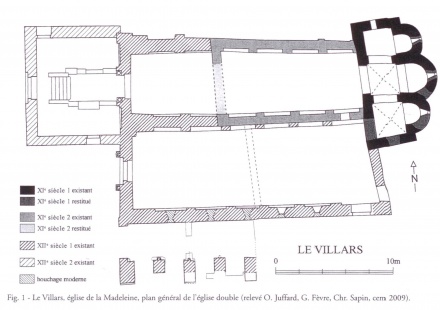

L’église Sainte-Marie-Madeleine est un édifice roman remarquable. Elle se compose d’un porche suivie d’une nef étroite, d’un transept dont les croisillons se terminent par des absidioles, et d’une abside peu profonde. Le clocher s’élance au-dessus de l’absidiole sud. L’édifice tient sa particularité de la vaste nef romane rectangulaire qui a été accolée au sud de l’ensemble précédemment décrit. L’église du Villars compte donc deux nefs réunies sous une même toiture. Les différentes parties de l’édifice sont toutes romanes, mais de datations différentes.

Il semble qu’un premier édifice soit déjà présent à cet emplacement au Xe siècle. L’absidiole sud et la souche du clocher pourraient appartenir à cet construction primitive, ce qui expliquerait l’apparence disparate du chevet et son léger désaxement. Au début du XIe siècle, le reste du chevet est reconstruit (abside et absidiole nord, reste du transept, haut du clocher), ainsi qu’une nef étroite de quatre travées voûtée d’un berceau plein cintre. Cette nouvelle église aux dimensions modestes est le centre de la paroisse et appartient à l’abbaye de Tournus. Elle sert également à un petit groupe de moines installés au Villars pour y cultiver les terres.

A la fin du XIe ou au tout début du XIIe siècle, deux travées et un porche sont ajoutés à la nef de cette édifice. Peu de temps après, une quinzaine de religieuses suivant la règle de Saint Benoît s’installent au Villars. Elle ne dépendent d’aucune abbaye mère mais se placent sous la protection de l’abbaye de Tournus. En 1119, une bulle papale de Calixte II atteste de cette protection. Il s’agirait là de la confirmation de l’installation d’un prieuré communautaire rattaché à l’abbaye de Tournus, et non plus, comme à l’origine, d’un simple prieuré-cure rattaché à Tournus[7]. Ces Bénédictines entreprennent la construction d’un couvent et d’une seconde nef, accolée à la première, qui puisse leur permettre d’assister aux offices sans être vues des paroissiens et des moines, le célébrant utilisant le chœur déjà existant. L’église Sainte-Marie-Madeleine est donc très singulière par son plan. Elle est également remarquable par la qualité de son décor roman. Ainsi, le clocher est orné de bandes lombardes de facture ancienne, et les portails des deux nefs et du porche sont ornés de chapiteaux élégamment sculptés de motifs végétaux, volutes et lions. La voûte de l’abside de est également couverte d’une fresque du XIIe siècle représentant le Christ en Majesté.

Au XIIIe siècle, la Terram monialium de Vilero[8] est visiblement déjà bien installée. Au siècle suivant, des vases-acoustiques sont installés dans le nef sud, probablement pour que les moniales puissent suivre l’office plus facilement[9]. Les peintures que l’on discerne encore sur le mur est de la nef, figurant l’Annonciation, pourraient également dater de cette époque. Aux XVe et XVIe siècles, plusieurs ajouts sont faits à l’édifice roman afin de faciliter la cohabitation des paroissiens et des sœurs. Ainsi, plusieurs accès sont ouverts dans les nefs, et deux tribunes sont ajoutées dans la nef nord (une à l’ouest, et une à l’est pour faciliter l’entrée du prieur dans l’édifice, dont la maison est collée au mur nord).

En 1636, alors que Louis XIII est en guerre avec l’Espagne, Gallas, général espagnol, ravage les environs et se rapproche du Villars. Les Bénédictines décident donc de quitter le village. Certaines se réfugient à Tournus[10], d’autres à Mâcon. En 1640, quelques-unes d’entre-elles reviennent. En 1662, elles ne sont finalement plus que trois au Villars[11]. En 1675, une visite pastorale nous renseigne sur l’état de l’église paroissiale, qui est alors en bon état. En 1679, un cyclone cause néanmoins de nombreux dégâts au Villars, et notamment à l’église. Les dommages causés à la nef sud et au cloître sont considérables et jugés irréparables. La fermeture du couvent est donc décidée en 1692. En 1695, le prieur Claude Bouchet autorise sa démolition, avec l’accord du cardinal de Bouillon, l’abbé de Tournus et l’évêque de Mâcon. Seules la nef conventuelle et l’aile nord du cloître sont conservées, afin de ne pas fragiliser l’église paroissiale romane.

Description architecturale

GLOSSAIRE : Bourgogne Romane

Inventaire décor et mobilier

- Décor du clocher : bandes lombardes sur la base du clocher, en-dessous de baies simples.

- Chapiteaux sculptés des portails : motifs de feuillages au nord ; décor de feuillages, de motifs végétaux et de lions au sud.

- Fresques de l’abside[12], du XIIe siècle (découvertes en 2002 sous une couche du XVe siècle) : elles représentent le Christ dans une mandorle au centre, accompagné d’archanges, saint Gabriel à gauche et un personnage non-identifiable à droite. Ces fresques sont stylistiquement comparables à celles de la Chapelle du Château des Moines à Berzé-la-Ville, qui datent du tout début du XIIe siècle. L’intrados est couvert de motifs géométriques de couleur ocre, jaune et rouge, et d’autres motifs se trouvent sous le badigeon.

- Vestiges de peintures murales, sur le mur est de la nef des moniales. Elles sont plus tardives que les fresques de l’abside et représentent l’Annonciation, mais sont en très mauvais état et à peine visibles.

- Maître-autel avec tabernacle (inscription au dos : « Deo / Erexit Petra Renaud / In Memoria Ioannis M Passerat / Coniucis / 1877 »)

- Autels latéraux surmontés de niches à statues

- Statues :

Saint Joseph et l’Enfant Jésus (au-dessus du portail ouest)

Saint en tenue d’évêque, possiblement Saint Nicolas, statuette en bois peint doré du XVIIe siècle (au-dessus du portail ouest)

Saint Jean-Baptiste portant l’agneau du bras gauche, pierre peinte, époque baroque (gauche de la nef, près des fonts baptismaux)

Statue d’une sainte, époque baroque, en bois peint, possiblement Sainte-Madeleine (droite de la nef, en face de Saint Jean-Baptiste)

Vierge miraculeuse, couronnée (droite de la nef)

Notre-Dame de Lourdes (niche de l’autel droit)

Sainte Marie-Madeleine, serrant la croix dans ses bras, XVIe siècle (près de l’autel droit)

Vierge à l’Enfant, statue en pierre du XVIe siècle, art populaire (à droite de l’arc menant au chœur)

Christ en Croix, bois peint, époque baroque (au-dessus de l’arc séparant la nef et le chœur)

Sainte Marie-Madeleine tenant le vase de parfum qu’elle a versé sur les pieds de Jésus. Statue en pierre, art populaire du XVIe siècle (à gauche de l’arc menant au chœur)

Vierge à l’Enfant (près de l’autel gauche)

Saint Pierre (niche de l’autel gauche)

- Crucifix (autel droit)

- Dessin de Sainte-Marie-Madeleine (autel droit)

- Cuve de bénitier circulaire, du XIXe siècle, en granit rose, portée par un pied taillé en forme de balustre[13] (à droite de l’entrée de la nef paroissiale)

- Petite cuve peu profonde sur haut pied polygonal (gauche de l’entrée de la nef paroissiale)

- Fonts baptismaux en marbre rose (XVIIIe-XIXe siècle) : vasque circulaire sur un pied à trois ailerons sur base cylindrique (gauche de l’entrée de la nef paroissiale). Une croix avec pied en fer forgé flanqué de volutes repose au milieu de la vasque.

- Cadre à la mémoire des soldats du Villars morts au combat

- Armoire en bois

- Banc curial en bois

- Dalles funéraires :

-Une dalle utilisée comme pierre de seuil du portail nord, datant du XVIIIe siècle. Il s’agit de la tombe d’un certain Pierre Boyav, boulanger de Tournus.

-Plusieurs dalles dans la nef (XVIe-XVIIIe siècle), certaines partiellement effacées, avec des inscriptions gothiques. (devant l’autel droit, fond de la nef, nef).

- Vitraux simples sans décor ; rosace de l’oculus de façade.

- La nef sud sert de salle d’exposition d’outils agricoles d’antan.

- Croix monumentale datée de 1824, sur la place devant l’église (restaurée). Il s’agit d’une ancienne croix de cimetière. Elle est composée d’un socle de pierre quadrangulaire couronné d’une tablette aux moulures complexes, surmonté par une crois de fer forgé, à motifs spirés et flèches à l’intersection des bras[14].

Rénovations / Etat

- Rénovations :

XIXe :

1818 : réfection de la voûte de la nef paroissiale

1858 : cimetière déplacé en dehors du bourg

1891 : travaux d’entretien, notamment de la toiture qui s’effondre en partie

XXe :

1932 : inscription de l’église paroissiale au titre des Monuments Historiques

1941 : église paroissiale, nef prieurale et vestiges du cloître classés Monuments Historiques

1943 : la commune rachète l’église

1954 : réparation de la toiture du porche ; porte d’accès à la tribune murée

1979 : réhabilitation de la nef sud commence

1992 : fouilles archéologiques au niveau du chevet

1994 : restauration du clocher et du chevet

1996-1997 : restauration du portail des Bénédictines, de la toiture de l’église, consolidation des voûtes par des poutres en bêton

XXIe :

2000 : remplacement du coq du clocher

2001-2002 : restauration de l’édifice (notamment des enduits extérieurs et intérieurs) ; découverte de peintures murales ; aménagement de l’édifice

2006-2007 : rénovation des vestiges du cloître et de la nef sud ; décapage, consolidation et restauration des peintures murales de l’abside

2013 : restauration de la nef prieurale

- Etat :

L’édifice est en bon état général. La nef paroissiale a été restaurée récemment. En revanche, la nef conventuelle est assez délabrée et nécessite une rénovation urgente (structure des murs, peintures murales…).

- Classement :

L’église est classée Monument Historique depuis 1941.

Actualités

Pour connaître l’actualité de l’édifice, contacter la mairie ou l’association de sauvegarde du patrimoine œuvrant sur la commune, ou consulter le site de la commune :

Visite

L’église du Villars est ouverte tous les jours de 9h à 19h, et donc libre de visite.

Des visites guidées sont possibles pour les groupes, sur demande auprès de l’Office de Tourisme Tournus Sud Bourgogne.

Elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (présence de marches aux différents accès).

Association engagée

- Les Amis du Villars :

Association ayant pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique, naturel, archéologique et culturel de la commune.

L’association vise également à développer l’attrait touristique du village, et organise pour ce faire diverses animations tout au long de l’année.

Président : Bernard Vinot

Contact : bernard.vinot@centraliens.net

Adresse : Les Amis du Villars, Mairie – 71700 LE VILLARS

Iconographie ancienne et récente

Crédit Photos: CEP

Plans cadastraux

Cadastre de 1833, archives départementales de Saône-et-Loire |

Cadastre actuel, cadastre.gouv |

Bibliographie

- RIGAULT, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire, 2008.

- ROLLIER-HANSELMANN, Juliette, Peintures romanes - Bourgogne, Rhône-Alpes, Suisse romande, Académie de Mâcon, 2015, 350p.

- RUSSO, Daniel (dir.), Peintures murales médiévales, XIIe-XVe siècles. Regards comparés, Dijon, 2005.

- SAPIN, Christian, Bourgogne Romane, Dijon, Faton, 2006, 311p.

- SAPIN, Christian, "Le Villars, église de la Madeleine", dans Congrès archéologique de France, 166e Session (2008), Paris, 2010, p. 225-236.

- VIREY, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon, Mâcon, Protat, 1935, 474p.

Sources

- Oursel, Anne-Marie et Raymond, Fiche d’inventaire départemental, 1970 :

Archives départementales de Saône-et-Loire

- Fiche édifice de la Bourgogne Romane :

- Fiche édifice de la Pastorale du tourisme 71 :

- Fiche édifice de l’Académie de Mâcon :

- Page de la Bourgogne Médiévale :

- Documents installés sur place

Propriétaire / Contact

Commune de Le Villars

03 85 51 00 57

mairie.levillars71@orange.fr

Patrimoine local et/ou folklore

- Sur le patrimoine du Villars :

Ancienne chapelle romane construite au XIIe siècle. A la fin du XVIIe siècle, elle est donnée aux religieuses du Villars, puis vendue à la Révolution.

Rachetée par la commune, elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1927. Elle sert aujourd’hui de salle d’exposition.

- Plus généralement, patrimoine roman à Tournus : maisons romanes, abbatiale Saint-Philibert, église Sainte-Marie-Madeleine, chapelle Saint-Laurent.

Eglise romane construite en deux phases : clocher, travée sous clocher et abside construits au plus tard au début du XIe siècle ; nef et bas-côtés construits à la fin du XIe siècle.

La voûte de l’abside est recouverte de fresques qui dateraient du XVe ou du XVIe siècle.

Elle est classée Monument Historique depuis 1913.

Notes et références

- ↑ Léonce Lex, carte de l’âge de pierre dans l'arrondissement de Mâcon

- ↑ MM. Boisseau, Duriaud et Rajot, « La station néolithique de Champ-Villars », in Découvertes archéologiques en Tournugeois, n°10, 1983, pp. 9-37

- ↑ « Les métabasaltes de Champ-Villars (Saône-et-Loire) », Table-ronde de St-Germain-en-Laye 2007 : "Produire des haches au néolithique", Société préhistorique française, pp. 25-36 : Découvert en 1975, Champ-Villars constitue l'un des sites l’un des sites néolithiques les plus importants du Tournugeois. C'est une station de surface couvrant un peu plus d’un hectare et implantée sur le rebord d’un plateau qui domine la Saône d’une trentaine de mètres. La station de Champ-Villars cumule plusieurs singularités qui la démarquent des autres gisements de la région. Le silex utilisé tout d’abord est étranger aux ressources locales et provient pour l’essentiel des gîtes de la région de Mâcon. Des outils en silex blond peuvent même revendiquer une origine méridionale encore plus lointaine. Un grand nombre d’objets en « roche verte » enfin constituent le seul atelier de fabrication de haches répertorié à ce jour en Tournugeois. Champ-Villars a connu au moins deux phases d’occupation, la première attribuable au Néolithique moyen I avec une affinité chasséenne marquée, la seconde se plaçant au Néolithique final -Wikipays

- ↑ François Cognot, Prospections, Service régional de l'archéologie Dijon, rapport 1991 ; G. Lafay, trouvailles de monnaies romaines aux Perrières, commune de Le Villars, in "Annales de l'Académie de Mâcon", XX, 1916-1917, p. 277

- ↑ H.GAILLARD de SEMAINVILLE, Cimetières mérovingiens, de 1980, pp. 75

- ↑ Rigault, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire, 2008.

- ↑ Sapin, Christian, "Le Villars, église de la Madeleine", dans Congrès archéologique de France, 166e Session (2008), Paris, 2010, p. 225-236.

- ↑ Rigault

- ↑ Sapin

- ↑ Ces sœurs s’installent alors dans l’ancienne église Saint-Valérien.

- ↑ La dernière meurt finalement en 1677.

- ↑ Voir le travail de Juliette Rollier-Hanselmann

- ↑ Oursel

- ↑ Ibidem