Eglise Saint-Pantaléon à Trambly : Différence entre versions

(→Description architecturale) |

(→Historique) |

||

| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||

=== Historique === | === Historique === | ||

| + | Le village de [[Trambly]] est mentionné pour la première fois en 917 dans une charte de l’abbaye de Cluny : ''In Villa Trembliaco''<ref>Rigault, Jean, ''Dictionnaire topographique du département de la Saôene-et-Loire'', 2008.</ref>. L’origine du toponyme viendrait du fait que la commune était auparavant entourée par des forêts de trembles<ref>Wikipédia « Trambly », d’après Ernest Nègre, ''Toponymie générale de la France'', Librairie Droz, 1996.</ref>. On retrouve cette idée dans plusieurs chartes de Cluny : ''Boscus qui vocatur Trembledus'' (vers 942-954), ''Boscus de Tremblet''<ref>Rigault</ref> (vers 1078). Le nom du village se fixe sur Trambly au XIVe siècle. | ||

| + | |||

| + | L’église de Trambly, aujourd’hui dédiée à saint Pantaléon<ref>L’adoption du patronage de saint Pantaléon intervient à une date inconnue. Saint Pantaléon : [https://nominis.cef.fr/contenus/saint/7714/Saint-Pantaleon.html Nominis] ou [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%A9on_de_Nicom%C3%A9die Wikipédia] </ref>, est vraisemblablement construite au XIIe siècle. Elle est alors sous le vocable de Sainte-Marie, à la collation de l’évêque de Mâcon<ref>La collation est par la suite revendiquée par l’abbaye de Cluny – Rigault.</ref> et le centre de la paroisse de Trambly. De cet édifice roman primitif, il ne reste aujourd’hui que la travée sous clocher, le clocher lui-même et l’abside. Ces parties sont inscrites au titre des Monuments Historiques depuis 1926. | ||

| + | |||

| + | Au cours des siècles qui suivent, l’édifice est peu remanié. Au XVe siècle, la flèche de pierre qui coiffe le clocher est installée. En 1513, l’''Ecclesia Trambliaci'' est de nouveau mentionnée, cette fois dans une charte du chapitre de Saint-Vincent de Mâcon, sous le vocable de Notre-Dame (modernisation du vocable d’origine). En Décembre 1698, une chapelle attenante est bénie par l’archiprêtre Jean Lardy, de La-Chapelle-du-Mont-de-France. Elle est construite cette année-là grâce au financement du seigneur Gabriel de Deaux<ref>Oursel, Anne-Marie et Raymond, Fiche d’inventaire départemental.</ref>. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, la tourelle d’escaliers permettant d’accéder au clocher est ajoutée, peut-être à l’occasion d’une restauration plus globale de l’édifice (les baies de l’abside ont notamment été élargies). | ||

| + | |||

| + | A la fin du XIXe siècle, l’église romane devient trop petite pour la population grandissante de Trambly : le village compte à cette époque plus de 900 habitants<ref>Wikipedia, base Cassini</ref>. L’édifice est par ailleurs dans un état de délabrement avancé, infesté par le salpêtre. En 1881, un devis chiffré à 32 000 francs<ref>Oursel</ref> est établi, après révision d’un premier projet trop coûteux. Il prévoit notamment la démolition de la petite nef romane et son remplacement par une nef plus vaste, avec bas-côtés. Les travaux sont menés par André Lathuillière, entrepreneur à La Clayette, et financés grâce aux dons privés de messieurs Duranton et Aulas, à une avance de fonds dont disposait la paroisse, à une subvention communale de 6000 francs, et grâce un secours de l’état de 4000 francs. Pour pouvoir effectuer ces travaux et pour assainir le bourg du village, l’ancien cimetière qui bordait l’église est déblayé<ref>Le cimetière est déplacé au lieu-dit de Badoule, sur un terrain acheté à Etienne Dufour grâce au don de 1050 francs de Jean-Marie Aulas – Oursel </ref>. Il n’y avait pas eu d’inhumation à cet endroit depuis 7 ou 8 ans<ref>Oursel</ref>. | ||

| + | |||

| + | En 1885, la restauration des éléments romans (toute la partie orientale de l’édifice) est décidée. La Fabrique doit pour ce faire contracter un emprunt de 6000 francs. En 1889, l’état octroie à la commune un nouveau secours de 300 francs, pour l’acquisition du mobilier nécessaire au culte. En 1898, l’autel de la sainte Vierge (chapelle droite) est construit grâce au leg de l’abbé Benoît Duranton, ancien curé de la paroisse<ref>Ibidem</ref>. En 1900, le clocher est endommagée par la foudre. Des réparations sont engagées l’année suivante, sur les plans de l’architecte Louis Authelain, de Mâcon. Jean-Marie Manon, entrepreneur à Mâcon, se charge de réaliser les travaux, après un marché de gré à gré avec le maire de l’époque Mr Aulas-Thomas. Le coût final est de 1768.51 francs. | ||

| + | |||

| + | Au cours du XXe siècle, l’église est régulièrement entretenue. En 1932, la toiture de l’édifice est restaurée par l’entrepreneur Pierre Dubuis, de Dompierre-les-Ormes. La commune doit emprunter 10 000 francs pour réaliser ces travaux, jugés urgents. En 1976, un comité de restauration de l’église se forme autour du curé de l’époque, le Père Fargeton. Un projet de restauration du chœur roman voit vite le jour et est promptement mené : les boiseries et les peintures sont reprises, un nouvel éclairage est installé. En 1979, la nef est également rénovée, toujours sur l’initiative du Père Fargeton. En 1992, le clocher est entièrement restauré, tout comme la tourelle d’escaliers y menant. La toiture de l’abside et les supports de ses baies (qui se délitaient) sont également repris. Ces travaux sont en partie financés par la Sauvegarde de l’Art français, à hauteur de 80 000 francs<ref>Fiche édifice de la Sauvegarde de l’Art français.</ref>. L’église Saint-Pantaléon est depuis régulièrement entretenue par la commune et ses habitants. Une signalétique touristique a été mise en place autour et à l’intérieur de l’édifice par l’association « A Cloches Pierres ». | ||

| + | |||

| + | '''Anecdote :''' | ||

| + | |||

| + | Une collection de minéraux est exposée dans l’église et dans le village. Cette collection appartenait au Père Fargeton, passionné de minéralogie et curé de la paroisse de 1970 à 1981. | ||

| + | |||

=== Description architecturale === | === Description architecturale === | ||

Version du 19 février 2020 à 15:00

L’église Saint-Pantaléon, autrefois dédiée à Notre-Dame-de-l’Assomption, est une église paroissiale romane située à Trambly, dans le département de la Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. Sa construction remonterait au XIIe siècle. La paroisse en elle-même est mentionnée dans une charte de Cluny dès le Xe siècle. De l’édifice roman, il ne reste aujourd’hui que la partie orientale, c’est-à-dire l’abside ainsi que le clocher avec la travée qui le soutient. Cette dernière est caractéristique de l’art roman, avec sa coupole sur trompes et ses arcs brisés qui la soutiennent. Le clocher et l’abside sont également de beaux exemples de l’architecture romane, notamment grâce à leur décor de modillons sculptés. Au cours des siècles qui suivent la construction de l’église, elle n’est que peu remaniée. La flèche du clocher est ajoutée au XVe siècle, tandis que la tourelle d’escalier qui permet d’y accéder est probablement construite au XVIIe ou XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’église nécessite une restauration importante, et s’avère désormais trop exiguë. La nef est donc reconstruite dans les années 1880, complétée par une travée de chœur flanquée de deux chapelles néo-gothiques. Le clocher et l’abside sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1926.

| Adresse | Place Antoine Fargeton, 71520 Trambly |

| Coordonnées GPS | 46°19'42.6"N 4°31'59.7"E |

| Paroisse de rattachement | Paroisse des Saints Apôtre en Haut Clunisois |

| Protection Monuments Historiques | Inscrite en 1926 (clocher, abside) |

Sommaire

- 1 Historique

- 2 Description architecturale

- 3 Inventaire décor et mobilier

- 4 Rénovations / Etat

- 5 Actualités

- 6 Visite

- 7 Association engagée

- 8 Iconographie ancienne et récente

- 9 Plans cadastraux

- 10 Bibliographie

- 11 Sources

- 12 Propriétaire / Contact

- 13 Patrimoine local et/ou folklore

- 14 Notes et références

Historique

Le village de Trambly est mentionné pour la première fois en 917 dans une charte de l’abbaye de Cluny : In Villa Trembliaco[1]. L’origine du toponyme viendrait du fait que la commune était auparavant entourée par des forêts de trembles[2]. On retrouve cette idée dans plusieurs chartes de Cluny : Boscus qui vocatur Trembledus (vers 942-954), Boscus de Tremblet[3] (vers 1078). Le nom du village se fixe sur Trambly au XIVe siècle.

L’église de Trambly, aujourd’hui dédiée à saint Pantaléon[4], est vraisemblablement construite au XIIe siècle. Elle est alors sous le vocable de Sainte-Marie, à la collation de l’évêque de Mâcon[5] et le centre de la paroisse de Trambly. De cet édifice roman primitif, il ne reste aujourd’hui que la travée sous clocher, le clocher lui-même et l’abside. Ces parties sont inscrites au titre des Monuments Historiques depuis 1926.

Au cours des siècles qui suivent, l’édifice est peu remanié. Au XVe siècle, la flèche de pierre qui coiffe le clocher est installée. En 1513, l’Ecclesia Trambliaci est de nouveau mentionnée, cette fois dans une charte du chapitre de Saint-Vincent de Mâcon, sous le vocable de Notre-Dame (modernisation du vocable d’origine). En Décembre 1698, une chapelle attenante est bénie par l’archiprêtre Jean Lardy, de La-Chapelle-du-Mont-de-France. Elle est construite cette année-là grâce au financement du seigneur Gabriel de Deaux[6]. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, la tourelle d’escaliers permettant d’accéder au clocher est ajoutée, peut-être à l’occasion d’une restauration plus globale de l’édifice (les baies de l’abside ont notamment été élargies).

A la fin du XIXe siècle, l’église romane devient trop petite pour la population grandissante de Trambly : le village compte à cette époque plus de 900 habitants[7]. L’édifice est par ailleurs dans un état de délabrement avancé, infesté par le salpêtre. En 1881, un devis chiffré à 32 000 francs[8] est établi, après révision d’un premier projet trop coûteux. Il prévoit notamment la démolition de la petite nef romane et son remplacement par une nef plus vaste, avec bas-côtés. Les travaux sont menés par André Lathuillière, entrepreneur à La Clayette, et financés grâce aux dons privés de messieurs Duranton et Aulas, à une avance de fonds dont disposait la paroisse, à une subvention communale de 6000 francs, et grâce un secours de l’état de 4000 francs. Pour pouvoir effectuer ces travaux et pour assainir le bourg du village, l’ancien cimetière qui bordait l’église est déblayé[9]. Il n’y avait pas eu d’inhumation à cet endroit depuis 7 ou 8 ans[10].

En 1885, la restauration des éléments romans (toute la partie orientale de l’édifice) est décidée. La Fabrique doit pour ce faire contracter un emprunt de 6000 francs. En 1889, l’état octroie à la commune un nouveau secours de 300 francs, pour l’acquisition du mobilier nécessaire au culte. En 1898, l’autel de la sainte Vierge (chapelle droite) est construit grâce au leg de l’abbé Benoît Duranton, ancien curé de la paroisse[11]. En 1900, le clocher est endommagée par la foudre. Des réparations sont engagées l’année suivante, sur les plans de l’architecte Louis Authelain, de Mâcon. Jean-Marie Manon, entrepreneur à Mâcon, se charge de réaliser les travaux, après un marché de gré à gré avec le maire de l’époque Mr Aulas-Thomas. Le coût final est de 1768.51 francs.

Au cours du XXe siècle, l’église est régulièrement entretenue. En 1932, la toiture de l’édifice est restaurée par l’entrepreneur Pierre Dubuis, de Dompierre-les-Ormes. La commune doit emprunter 10 000 francs pour réaliser ces travaux, jugés urgents. En 1976, un comité de restauration de l’église se forme autour du curé de l’époque, le Père Fargeton. Un projet de restauration du chœur roman voit vite le jour et est promptement mené : les boiseries et les peintures sont reprises, un nouvel éclairage est installé. En 1979, la nef est également rénovée, toujours sur l’initiative du Père Fargeton. En 1992, le clocher est entièrement restauré, tout comme la tourelle d’escaliers y menant. La toiture de l’abside et les supports de ses baies (qui se délitaient) sont également repris. Ces travaux sont en partie financés par la Sauvegarde de l’Art français, à hauteur de 80 000 francs[12]. L’église Saint-Pantaléon est depuis régulièrement entretenue par la commune et ses habitants. Une signalétique touristique a été mise en place autour et à l’intérieur de l’édifice par l’association « A Cloches Pierres ».

Anecdote :

Une collection de minéraux est exposée dans l’église et dans le village. Cette collection appartenait au Père Fargeton, passionné de minéralogie et curé de la paroisse de 1970 à 1981.

Description architecturale

GLOSSAIRE : Bourgogne Romane

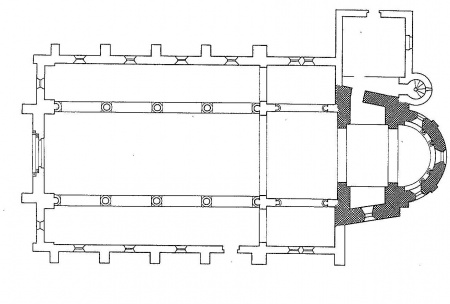

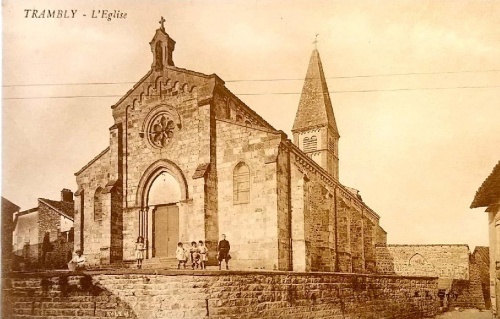

Bien orientée à l’est, l’église Saint-Pantaléon est un édifice mélangeant les styles : le bloc oriental est roman, le bloc occidental est une reconstruction du XIXe siècle. L’église suit un plan simple : une vaste nef avec bas-côtés, suivie d’un transept non-saillant, d’une travée sous clocher (flanquée au nord de la sacristie et de la tourelle d’escaliers menant au clocher carré), et d’une abside.

La façade de l’édifice se compose de trois parties, une centrale et deux latérales, délimitant la nef et ses collatéraux. Les côtés sont chacun ouverts d’une large baie en cintre brisé, et épaulés de contreforts plats aux extrémités. La partie centrale de la façade est elle-même délimitée par deux gros contreforts. Un portail ogival assez simple est ouvert au centre, avec tympan nu et fines colonnes, en-dessous d’une large rosace surmontée d’une petite meurtrière. Ces dernières sont inscrites dans une bande pseudo-lombarde se terminant par des arcatures régulières. La pointe du pignon est surmontée d’une niche avec croix en pierre accueillant une statuette de saint Pantaléon. Les quatre travées de la nef sont délimitées par des contreforts épais installés contre les murs des collatéraux, et qui se poursuivent sur les gouttereaux (toutefois bien moins épais sur cette partie). Chaque travée est percée d’une large baie en cintre brisé et d’un gros oculus en hauteur. Le transept non-saillant suit la nef à l’est et se distingue par sa largeur plus importante que celle des travées précédentes, et par ses deux baies accolées. Une corniche à modillons nus court sur tout le bloc occidental.

La travée sous clocher romane est ouverte au sud par une baie ébrasée en cintre brisé. Au nord, une baie semblable est masquée par la petite sacristie attenante, elle-même flanquée de la tourelle d’escalier menant au clocher, percé de fines meurtrières. Le clocher de plan carré s’élève au-dessus de la travée romane et est composé de deux niveaux séparés par un cordon de pierre. Le niveau inférieur est aveugle, simplement muni d’une porte au nord. Il est décoré de bandes et arcatures lombardes retombant sur des modillons sculptés. Un décor semblable est appliqué à l’étage supérieur, où sont également percées des baies géminées plein cintre à retombée médiane sur double colonnette avec chapiteaux sculptés. Une corniche de pierre avec un motif de dents d’engrenage fait le tour du clocher et est agrémentée de sculptures aux angles. Elle supporte une pyramide de pierre à quatre pans munie de lucarnes à la base et au milieu. A l’est, l’abside complète l’édifice. Elle est éclairée par trois baies ébrasées en cintre brisé intégrées dans des bandes lombardes dont les arcatures reposent également sur des modillons sculptés. Des contreforts très plats encadrent les baies et s’arrêtent un peu au-dessus des baies. Une corniche semblable à celle du clocher fait le tour de l’abside et supporte la couverture de laves. Le reste de l’édifice est couvert de tuiles, vernissées pour la tourelle.

A l’intérieur, les travées du vaisseau central sont délimitées par des arcs doubleaux brisés et sont voûtées d’arêtes. Celles-ci retombent sur de fines colonnes aux chapiteaux sculptés, reposant elles-mêmes sur de larges colonnes qui servent également d’appui aux arcs brisés menant vers les collatéraux. Les voûtes des bas-côtés sont également en arêtes et se poursuivent jusque dans les chapelles latérales, mais les arcs doubleaux retombent sur de grosses impostes. La croisée du transept est, elle, voûtée d’une croisée d’ogives supportée par des colonnes aux chapiteaux sculptés. A la différence de la nef, entièrement dallée, la croisée est carrelée et accueille le maître-autel, derrière une grille de communion en pierre.

Le bloc roman, est entièrement dallé. La travée sous clocher s’ouvre via deux grands arcs brisés à l’est et à l’ouest, où ses murs s’élargissent vers le transept. Elle est voûtée d’une coupole sur trompes. Au nord et au sud, deux arcs brisés très profonds forment de petites voûtes et aident à supporter le poids du clocher. Les quatre arcs reposent sur des impostes saillantes. Au nord, la travée communique avec la sacristie. L’abside complète l’édifice à l’est. Elle est voûtée d’un cul-de-four brisé. Le pourtour de l’abside est décoré d’une galerie de cinq arcatures qui alterne arc étroit surélevé et arc surbaissé[13]. Ces arcatures reposent sur des colonnettes avec chapiteaux sculptés de feuillages. Elles encadrent les baies et surmontent des stalles de bois installées sur tout le pourtour de l’abside.

Inventaire décor et mobilier

- Décor du clocher :

Bandes et arcatures lombardes reposant sur des modillons sculptés de visages

Baies géminées aux chapiteaux sculptés

- Décor de l’abside :

Extérieur : bandes et arcatures lombardes reposant sur des modillons sculptés de têtes animales

Intérieur : galerie de cinq arcatures qui alterne arc étroit surélevé et arc surbaissé. Ces arcatures reposent sur des colonnettes avec chapiteaux sculptés de feuillages.

- Sculpture en forme de tympan triangulaire (collatéral nord)[14], classée objet historique en 1918, datant du XIIIe siècle ou du début du XIVe.

Représentation de la Vierge avec l’Enfant Jésus sur ses genoux (il manque sa tête), entourée de deux personnages : à sa droite, une femme drapée dans un manteau à larges plis ; à sa gauche, un personnage dont il manque la tête qui tient ce qui semble être un vase ou un sac. Les têtes de la Vierge et de la femme sont de facture nettement différente du reste du tympan, et on distingue le raccord de la reprise.

Cette sculpture aurait orné le tympan d’entrée de l’église primitive, avant la reconstruction de 1881.

- Volute à double spirale, scellée sur la face nord de l’église. Il pourrait s’agir d’une partie du décor de l’église primitive.

- Statuaire :

Vierge Marie (chapelle droite)

Le Sacré-Cœur (chapelle droite)

Saint Antoine de Padoue (collatéral droit)

Sainte Thérèse de Lisieux (collatéral droit)

Saint en habit romain (collatéral droit)

Jeanne d’Arc (collatéral droit)

Curé d’Ars (collatéral droit)

Sainte Reine (collatéral gauche)

Sainte Philomène (collatéral gauche)

Saint Antoine (collatéral gauche)

Saint Paul (collatéral gauche)

Sainte Anne et la Vierge, 1830 (chapelle gauche)

Saint Joseph, 1830 (chapelle gauche)

Christ en Croix, XVIIe siècle (chapelle gauche)

- Consoles d’angle reposant sur des colonnettes aux chapiteaux sculptés (des feuillages pour l’un, un visage de moine souriant pour l’autre), de chaque côté de l’arc triomphal. Une petite pierre gravée d’une Vierge à l’Enfant est posée sur celle de droite, une petite représentation de la Vierge sur l’autre.

- Maître-autel sculpté du Christ entouré des quatre Évangélistes

- Autel latéral dédié à la Sainte Vierge, sculpté de la Vierge entourée de deux anges. Le retable néo-gothique accueille une statue de la Vierge.

- Autel latéral gauche

- Stalles de bois (abside)

- Chemin de croix

- Chaire à prêcher

- Grille de communion en pierre

- Tabernacle (chapelle gauche)

- Fonts baptismaux en pierre blanche, avec une petite représentation du baptême du Christ.

- Vitraux modernes, notamment :

Motifs géométriques et végétaux

Rosace (façade)

Saint Pantaléon

Représentation de l’Immaculée Conception (don de la famille Prunier), chapelle droite

Saint Joseph et l’Enfant Jésus (don de la famille Prunier), chapelle droite

Nef :

Sainte Marguerite Marie Alacoque, signée d’un B.

Sainte Mélanie (don de Mr Roux-Arnol), signé L. Balmet, Grenoble, 1922.

Sainte Madeleine, signé L. Balmet, Grenoble, 1923.

Saint Claude, signé L. Balmet, Grenoble, 1923.

Saint Pierre

Saint Michel

Saint Louis, signé L. Balmet, Grenoble, 1923 (don de Messieurs Roux-Arnol fils)

Saint François de Sales

Saint Jean, signé L. Balmet, Grenoble, 1922.

Saint François d’Assises, signé L. Balmet, Grenoble, 1922.

Sainte inconnue (don de Mademoiselle Prunier), chapelle gauche

Sainte Philomène, chapelle gauche

- Deux cloches, une de 1842 et une de 1863.

- Ancienne horloge (travée sous clocher), signée de F. Paget & Cie (Francis Paget, fabricant d'horlogerie pour édifices à Morez du Jura).

- Plaque commémorative des soldats morts au combat (collatéral droit)

Rénovations / Etat

- Rénovations :

XIXe :

1881 : reconstruction partielle de l’église (partie occidentale)

1885 : restauration des éléments romans

XXe :

1900 : restauration du clocher (dommages liés à la foudre)

1932 et 1976 : réfection de la toiture

1975 : rénovation du chœur roman

1979 : rénovation de la nef

1992 : restauration et éclairage du clocher et de sa tourelle d’accès, reprise de la toiture en laves de l’abside et des supports de ses baies

Électrification des cloches, installation du chauffage par lustres, sonorisation de l’église.

XXIe :

Travaux d’entretien

- Etat :

L’église de Trambly est en bon état et est régulièrement entretenue.

- Classement :

Le clocher et l’abside de l’église sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1926.

Actualités

Pour connaître l’actualité de l’église, contacter directement la mairie ou consulter le site internet :

Visite

L’église est ouverte tous les jours à la période estivale. Pour visiter l’édifice en dehors de cette période, contacter directement la mairie.

L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite (un plan incliné est installé le long de la face sud).

Association engagée

- Association « A Cloche Pierres » :

Association ayant pour but premier la mise en valeur de la collection de minéraux léguée par le Père Fargeton, suite à la fermeture du musée où elle était exposée à l’origine.

Plus largement, l’association s’engage pour la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine de Trambly.

- Association pour la restauration de l'église de Trambly.

Iconographie ancienne et récente

Crédit Photos: CEP

Plans cadastraux

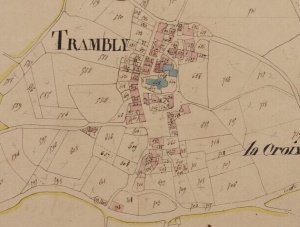

Cadastre de 1834, archives départementales de Saône-et-Loire |

Cadastre de 1834, archives départementales de Saône-et-Loire |

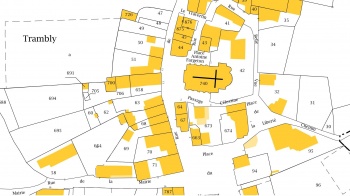

Cadastre actuel, cadastre.gouv |

Bibliographie

- FARGETON, Antoine (Abbé), Deux cantons : Matour et Tramayes (909-1979), Imprimerie Buguet-Comptour, Mâcon, 1980.

- RIGAULT, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire, 2008.

- VIREY, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon, Mâcon, Protat, 1935, 474p.

Sources

- Oursel, Anne-Marie et Raymond, Fiche d’inventaire départemental, 1969 :

Archives départementales de la Saône-et-Loire

- Fiche édifice de la Bourgogne Romane :

- Fiche édifice de la Sauvegarde de l’Art français :

- Fiche édifice de l’Académie de Mâcon :

- Signalétique sur place

Propriétaire / Contact

Commune de Trambly

03 85 50 46 98

trambly@wanadoo.fr

Patrimoine local et/ou folklore

- Circuit « A Cloche-Pierres » : exposition de minéraux à travers la ville

Eglise partiellement romane dont les parties les plus anciennes datent du XIe siècle.

Elle abrite un retable Renaissance classé objet historique en 1908.

Eglise partiellement romane dont les parties les plus anciennes (clocher-porche) datent du XIIe siècle.

Le clocher est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1930.

- Lab 71 à Dompierre-les-Ormes :

Site de découverte de la science et du développement durable, ouvert au grand public et à destination principalement des jeunes et des scolaires.

Notes et références

- ↑ Rigault, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saôene-et-Loire, 2008.

- ↑ Wikipédia « Trambly », d’après Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, 1996.

- ↑ Rigault

- ↑ L’adoption du patronage de saint Pantaléon intervient à une date inconnue. Saint Pantaléon : Nominis ou Wikipédia

- ↑ La collation est par la suite revendiquée par l’abbaye de Cluny – Rigault.

- ↑ Oursel, Anne-Marie et Raymond, Fiche d’inventaire départemental.

- ↑ Wikipedia, base Cassini

- ↑ Oursel

- ↑ Le cimetière est déplacé au lieu-dit de Badoule, sur un terrain acheté à Etienne Dufour grâce au don de 1050 francs de Jean-Marie Aulas – Oursel

- ↑ Oursel

- ↑ Ibidem

- ↑ Fiche édifice de la Sauvegarde de l’Art français.

- ↑ Oursel

- ↑ Panneau sur place.