Eglise Saint-Donat à Saint-Point : Différence entre versions

(→Historique) |

(→Historique) |

||

| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||

=== Historique === | === Historique === | ||

| − | Le village de [[Saint-Point]] s’étend sur une zone déjà habitée à l’époque gallo-romaine. Des pièces de monnaies de cette époque ont notamment été retrouvées sur le territoire de la commune. La première mention de la localité n’est cependant faite que vers 939, dans la charte 505 de l’abbaye de Cluny : ''In pago Matisconensi, in agro Ticiacense, in villa Sancti-Poncii''<ref>Rigault, Jean, ''Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire'', 2008.</ref>. Le toponyme de Saint-Point n’est cité de la sorte qu’en 1478. Il est définitivement adopté, à l’exception d’un bref changement lors de la période révolutionnaire (Mont-Brillant, puis Point). Le village tient son nom de saint Ponce, diacre de | + | Le village de [[Saint-Point]] s’étend sur une zone déjà habitée à l’époque gallo-romaine. Des pièces de monnaies de cette époque ont notamment été retrouvées sur le territoire de la commune. La première mention de la localité n’est cependant faite que vers 939, dans la charte 505 de l’abbaye de Cluny : ''In pago Matisconensi, in agro Ticiacense, in villa Sancti-Poncii''<ref>Rigault, Jean, ''Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire'', 2008.</ref>. Le toponyme de Saint-Point n’est cité de la sorte qu’en 1478. Il est alors définitivement adopté, à l’exception d’un bref changement lors de la période révolutionnaire (Mont-Brillant, puis Point). Le village tient son nom de saint Ponce, diacre de saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle. La commune de Saint-Point offre des paysages variés (vallée, bocages, forêts…). Son activité principale est l’élevage, avec une vingtaine d’exploitations<ref>Site de la mairie.</ref> éparpillées autour du bourg. |

A l’écart du bourg, l’église Saint-Donat domine le reste du village. Bien qu’elle soit d’ordinaire (mais sans preuve concrète) datée du XIe ou XIIe siècle, son architecture suggère cependant une construction plus fragmentée, et des racines plus anciennes. Au début du Xe siècle, la mention du village sous le nom de ''Sancti-Poncii'' suggère la présence d’un premier édifice cultuel placé sous le patronage de Saint-Ponce, qui aurait donné son toponyme au lieu. A cette époque, une place forte est vraisemblablement déjà présente à l’emplacement du château actuel de Saint-Point. En parallèle, on sait que les moines de Cluny ont dès cette époque des possessions sur le territoire de la commune, et qu’au XIe siècle, Saint-Point devient une obédience clunisienne<ref>Virey, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon. Il cite également le travail de Léonce Lex.</ref>. | A l’écart du bourg, l’église Saint-Donat domine le reste du village. Bien qu’elle soit d’ordinaire (mais sans preuve concrète) datée du XIe ou XIIe siècle, son architecture suggère cependant une construction plus fragmentée, et des racines plus anciennes. Au début du Xe siècle, la mention du village sous le nom de ''Sancti-Poncii'' suggère la présence d’un premier édifice cultuel placé sous le patronage de Saint-Ponce, qui aurait donné son toponyme au lieu. A cette époque, une place forte est vraisemblablement déjà présente à l’emplacement du château actuel de Saint-Point. En parallèle, on sait que les moines de Cluny ont dès cette époque des possessions sur le territoire de la commune, et qu’au XIe siècle, Saint-Point devient une obédience clunisienne<ref>Virey, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon. Il cite également le travail de Léonce Lex.</ref>. | ||

| − | Il est donc probable que dès le Xe siècle (voire la fin du IXe siècle) | + | Il est donc probable que dès le Xe siècle (voire la fin du IXe siècle) cette église primitive soit construite afin de servir à la fois de chapelle castrale, et à la fois de lieu de culte pour les villageois. Avec l’augmentation de la population et l’implication des moines, on peut penser que l’église est devenue le centre de la paroisse à partir du XIe ou le XIIe siècle, tout en gardant ses fonctions de chapelle castrale. Elle est dès lors à la collation de l’évêque de Mâcon. Forte de ce nouveau statut, l’église connaît alors probablement une première phase de restauration ou de remaniement. |

| − | Plusieurs indices architecturaux suggèrent qu’il ne s’agirait bien là que d’une restauration et non d’une | + | Plusieurs indices architecturaux suggèrent qu’il ne s’agirait bien là que d’une restauration et non d’une reconstruction, les bases architecturales de l’édifice primitif étant conservées. Tout d’abord, la structure même de l’église rappelle les constructions de l’époque carolingienne et appuie une datation du Xe siècle au plus tard : petite nef rectangulaire avec collatéraux de même niveau que délimitent de grosses piles rectangulaires. Ces-dernières n’ont pas d’utilité concrète, puisque l’édifice ne semble pas avoir été voûté, et sont un exemple unique dans la région<ref>En 1898, Léonce Lex s’interroge quant à leur utilité et ne trouve pas de raison architecturale à leur présence.</ref>. Elles rappellent cependant l’église de [http://www.bourgogneromane.com/edifices/perrecy.htm Perrecy-les-Forges] (toutefois bien plus vaste) ainsi que l’église Saint-Nazaire à [http://www.bourgogneromane.com/edifices/bourbonlancy.htm Bourbon-Lancy]. |

| − | Par ailleurs, la forte épaisseur des murs (notamment au niveau de l’abside) et la présence | + | Par ailleurs, la forte épaisseur des murs (notamment au niveau de l’abside) et la présence d’''opus spicatum'' (appareil en épi) dans la maçonnerie suggèrent également une construction à la jonction entre les structures carolingiennes et le premier art roman. Le décor d’arcatures en partie coupé de l’abside rappelle également les ornements des édifices de cette période. Ainsi, les trois dernières travées de la nef, le transept et les absides et absidioles pourraient bien faire partie de l’édifice du Xe siècle. |

Le clocher, de style roman, semble cependant postérieur. Il pourrait appartenir aux restaurations et remaniements qui sont vraisemblablement menés au XIe ou XIIe siècle, lorsque l’église devient paroissiale. Les deux niveaux de la tour semblent avoir été construits séparément. Le niveau inférieur est très simple, sans style particulier. L’étage supérieur est cependant plus abouti et démontre une forte influence brionnaise. Selon Jean Virey, la pyramide en pierre daterait plutôt du XIIIe siècle. | Le clocher, de style roman, semble cependant postérieur. Il pourrait appartenir aux restaurations et remaniements qui sont vraisemblablement menés au XIe ou XIIe siècle, lorsque l’église devient paroissiale. Les deux niveaux de la tour semblent avoir été construits séparément. Le niveau inférieur est très simple, sans style particulier. L’étage supérieur est cependant plus abouti et démontre une forte influence brionnaise. Selon Jean Virey, la pyramide en pierre daterait plutôt du XIIIe siècle. | ||

| − | A la fin du Moyen Age, la chapelle qui se trouve au sud du transept est construite. Elle est dédiée à sainte Catherine et sert de chapelle seigneuriale. A l’époque, elle possède son propre autel. En dessous du dallage, un caveau accueille les sépultures des seigneurs des lieux. Lors de sa fondation, elle est vraisemblablement richement décorée, comme le suggèrent les vestiges de peintures murales et de litres funéraires qui subsistent | + | A la fin du Moyen Age, la chapelle qui se trouve au sud du transept est construite. Elle est dédiée à sainte Catherine et sert de chapelle seigneuriale. A l’époque, elle possède son propre autel. En dessous du dallage, un caveau accueille les sépultures des seigneurs des lieux. Lors de sa fondation, elle est vraisemblablement richement décorée, comme le suggèrent les vestiges de peintures murales et de litres funéraires qui subsistent aujourd’hui, et sur lesquels on distingue encore les armoiries des familles seigneuriales locales. En 1675, une visite pastorale fait mention de cette chapelle, des messes qui y sont fondées et de leurs revenus<ref>Pour la transcription de cette visite, voir l’ouvrage de Léonce Lex.</ref>. Cette visite fait également état des absidioles et des chapelles qu’elles abritent. Au nord, l’autel est dédié à saint Jean. Au sud, la chapelle est dédiée à Notre-Dame-de-Pitié<ref>Aujourd’hui : au sud, chapelle de la Sainte-Vierge ; au nord, chapelle de saint Amable.</ref>. C’est peut-être également au XVIIe siècle que l’église change de vocable, pour passer sous le patronat de saint Donat<ref>Virey</ref>. |

| − | En 1746, une visite de l’évêque apporte de nouveau quelques informations sur l’édifice, notamment le fait qu’elle ne comporte pas de sacristie et n’a qu’une chapelle en dehors des absidioles (celle dédiée à sainte Catherine). Un projet de réparation de l’édifice est établi<ref>Sauteur</ref>. De 1760 à 1765, une vaste restauration de l’église est donc entreprise. Elle prévoit : la reprise du beffroi, une restauration intérieure globale (le chœur notamment, auquel on ajoute un décor stuqué qui a depuis disparu, mais aussi les piliers de la nef qui sont renforcés), la reprise de la façade (ancienne) et de la porte latérale, et probablement l’élargissement des fenêtres de l’édifice, toutes similaires. Ces travaux sont financés par Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de | + | En 1746, une visite de l’évêque apporte de nouveau quelques informations sur l’édifice, notamment le fait qu’elle ne comporte pas de sacristie et n’a qu’une chapelle en dehors des absidioles (celle dédiée à sainte Catherine). Un projet de réparation de l’édifice est établi<ref>Sauteur</ref>. De 1760 à 1765, une vaste restauration de l’église est donc entreprise. Elle prévoit : la reprise du beffroi, une restauration intérieure globale (le chœur notamment, auquel on ajoute un décor stuqué qui a depuis disparu, mais aussi les piliers de la nef qui sont renforcés), la reprise de la façade (ancienne) et de la porte latérale, et probablement l’élargissement des fenêtres de l’édifice, toutes similaires. Ces travaux sont financés par Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de Saint-Point. Ses armes apparaissent au linteau latéral. La chapelle nord date visiblement de cette campagne de travaux. A cette époque, elle est sûrement construite afin de servir de sacristie, ce qui expliquerait ses dimensions restreintes. |

| − | Ce qu’il advient de l’église à la fin du XVIIIe siècle est plus incertain. En 1784, on sait qu’un nouveau presbytère est construit, grâce au financement de la population<ref>Léonce Lex</ref>. Au moment de la Révolution, la cure est vendue comme bien | + | Ce qu’il advient de l’église à la fin du XVIIIe siècle est plus incertain. En 1784, on sait qu’un nouveau presbytère est construit, grâce au financement de la population<ref>Léonce Lex</ref>. Au moment de la Révolution, la cure est vendue comme bien national et acquise par Vincent Génillon<ref>Ce dernier se lance alors dans le trafic de biens ecclésiastiques et est en partie à l’origine de la destruction de l’abbaye de Cluny.</ref>, ancien curé de Saint-Point. On ne sait si l’église est endommagée lors de cette période de troubles. Il semble néanmoins que les quatre cloches mentionnées au siècle précédent lors de la visite de l’évêque (que l’on prévoyait alors d’installer dans le beffroi rénové) aient été enlevées et refondues, puisque deux nouvelles cloches sont installées au début du XIXe siècle, en 1810 et en 1824. |

Le XIXe siècle est pour l’église de Saint-Point, et plus largement pour le village, indissociable du destin d’[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine Alphonse de Lamartine]. En 1820, le château voisin de l’église est donné au poète par son père, à l’occasion de son mariage avec Mary Ann Birch. Le couple s’y installe et fait rénover les lieux. En 1829, le poète qui vient tout juste de rentrer à l’Académie française perd sa mère, Alix de Lamartine. Il fait alors construire son tombeau familial<ref>Description dans l’inventaire.</ref> près de l’entrée de l’église, afin d’y être enterré auprès de ses proches. | Le XIXe siècle est pour l’église de Saint-Point, et plus largement pour le village, indissociable du destin d’[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine Alphonse de Lamartine]. En 1820, le château voisin de l’église est donné au poète par son père, à l’occasion de son mariage avec Mary Ann Birch. Le couple s’y installe et fait rénover les lieux. En 1829, le poète qui vient tout juste de rentrer à l’Académie française perd sa mère, Alix de Lamartine. Il fait alors construire son tombeau familial<ref>Description dans l’inventaire.</ref> près de l’entrée de l’église, afin d’y être enterré auprès de ses proches. | ||

| − | En 1840, l’église Saint-Donat connait une restauration globale assez conséquente, en partie financée par le poète. Jugée trop petite, elle est également agrandie vers l’ouest grâce à l’ajout d’une travée à la nef. La nouvelle façade est pensée et payée par Lamartine. Il la veut ainsi avec un portail ogival, dans un style néo-gothique en harmonie avec son tombeau tout proche. Le poète aide également à la construction de la nouvelle cure, en échange de la prise en charge de l’entretien de son tombeau par la commune, à perpétuité. Peu avant sa mort, le poète se retrouve dans une situation financière difficile. Effrayé à l’idée de voir la propriété de son tombeau passer à une famille étrangère, il en fait finalement don à la commune<ref>Sauteur</ref>. Il rend par ailleurs claire sa volonté d’être enterré à Saint-Point<ref>http://mairie.stpoint.free.fr/donnees/pdf/oforets.pdf : Alors que le poète devait officiellement être enterré au Panthéon, sa volonté de rester sur ses terres de Saint-Point a finalement été respectée.</ref>, ce qui est fait | + | En 1840, l’église Saint-Donat connait une restauration globale assez conséquente, en partie financée par le poète. Jugée trop petite, elle est également agrandie vers l’ouest grâce à l’ajout d’une travée à la nef. La nouvelle façade est pensée et payée par Lamartine. Il la veut ainsi avec un portail ogival, dans un style néo-gothique en harmonie avec son tombeau tout proche. Le poète aide également à la construction de la nouvelle cure, en échange de la prise en charge de l’entretien de son tombeau par la commune, à perpétuité. Peu avant sa mort, le poète se retrouve dans une situation financière difficile. Effrayé à l’idée de voir la propriété de son tombeau passer à une famille étrangère, il en fait finalement don à la commune<ref>Sauteur</ref>. Il rend par ailleurs claire sa volonté d’être enterré à Saint-Point<ref>http://mairie.stpoint.free.fr/donnees/pdf/oforets.pdf : Alors que le poète devait officiellement être enterré au Panthéon, sa volonté de rester sur ses terres de Saint-Point a finalement été respectée.</ref>, ce qui est fait lorsqu'il s’éteint en 1869. |

| − | En 1852, la sacristie actuelle est construite, accolée à la chapelle sud. Elle remplace l’ancienne, dès lors visiblement utilisée comme simple chapelle. En 1896, le nouveau cimetière est inauguré en dehors du bourg, alors même que la valeur patrimoniale du site de l’église et de son cimetière a été reconnue par le Ministère des Beaux-Arts<ref>Sauteur</ref>. Sur une des stèles près de l’église, on lit ainsi : « Jean-Baptiste Chuzeville, cultivateur, ancien jardinier de M | + | En 1852, la sacristie actuelle est construite, accolée à la chapelle sud. Elle remplace l’ancienne, dès lors visiblement utilisée comme simple chapelle. En 1896, le nouveau cimetière est inauguré en dehors du bourg, alors même que la valeur patrimoniale du site de l’église et de son cimetière a été reconnue par le Ministère des Beaux-Arts<ref>Sauteur</ref>. Sur une des stèles près de l’église, on lit ainsi : « Jean-Baptiste Chuzeville, cultivateur, ancien jardinier de M. de Lamartine, inhumé le 18 juin 1896, dernier enterré dans le vieux cimetière, en face de la grande porte de l’église. »<ref>Ibidem</ref>. |

| − | Au XXe siècle, l’église Saint-Donat fait l’objet d’un soin constant de la part de la commune et de ses habitants. En 1922, une première restauration touche les piliers de la travée sous clocher ainsi que les boiseries intérieures du clocher, et est réalisée sous la direction du Ministère des Beaux-Arts<ref>Ibidem</ref>. En 1948, l’église et son site sont classés Monuments Historiques. Dans les années 1950, plusieurs réparations sont faites ainsi que des aménagements visant à assainir et à moderniser l’édifice (drainage, installation électrique...). En 1969, la rénovation globale de l’église est engagée. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Hory, de Dijon, sous la direction de M. Maurice Berry, architecte en chef des Monuments historiques. Ils permettent de mettre au jour et de restaurer les fresques de l’abside, | + | Au XXe siècle, l’église Saint-Donat fait l’objet d’un soin constant de la part de la commune et de ses habitants. En 1922, une première restauration touche les piliers de la travée sous clocher ainsi que les boiseries intérieures du clocher, et est réalisée sous la direction du Ministère des Beaux-Arts<ref>Ibidem</ref>. En 1948, l’église et son site sont classés Monuments Historiques. Dans les années 1950, plusieurs réparations sont faites ainsi que des aménagements visant à assainir et à moderniser l’édifice (drainage, installation électrique...). En 1969, la rénovation globale de l’église est engagée. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Hory, de Dijon, sous la direction de M. Maurice Berry, architecte en chef des Monuments historiques. Ils permettent de mettre au jour et de restaurer les fresques de l’abside, jusqu'alors masquées par le décor stuqué du XVIIIe siècle. Ces fresques représentant le Christ en Majesté sont datées du XVe siècle. L’artiste-restaurateur Léon Raffin décèle également en-dessous de la couche de peinture gothique une fresque probablement romane, au motif similaire, mais dont le contour de la mandorle est différent. Cette peinture primitive pourrait bien dater des remaniements du XIIe siècle. |

| − | En 1990, la pyramide en pierre est réparée suite aux dommages causés par la foudre. Un nouveau coq de cuivre est installé. Les travaux sont effectués en juin 1991, pour un prix de 85 000 francs. 24 000 francs sont nécessaires pour la réparation de la sonnerie des cloches. La population des sampognards se mobilise à hauteur de 20 000 francs<ref>Ibidem</ref>. L’édifice est depuis régulièrement entretenu. Le 28 Février 2019, la commune | + | En 1990, la pyramide en pierre est réparée suite aux dommages causés par la foudre. Un nouveau coq de cuivre est installé. Les travaux sont effectués en juin 1991, pour un prix de 85 000 francs. 24 000 francs sont nécessaires pour la réparation de la sonnerie des cloches. La population des sampognards se mobilise à hauteur de 20 000 francs<ref>Ibidem</ref>. L’édifice est depuis régulièrement entretenu. Le 28 Février 2019, la commune a rendu hommage au poète lors du 150ème anniversaire de sa mort, en présence des Amis des Antilles (pour célébrer son engagement dans l’abolition de l’esclavage)<ref>Voir [https://www.lejsl.com/edition-macon/2019/06/20/conference-exposition-poemes-un-bel-hommage-a-lamartinel’article du jsl]</ref>. |

Version du 10 décembre 2019 à 15:36

L’église Saint-Donat, anciennement Saint-Ponce, est située à Saint-Point, dans le département de la Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une église paroissiale romane qui faisait également office de chapelle castrale. Elle est probablement plus ancienne que sa datation habituelle du XIe siècle. Son plan à trois vaisseaux étroits d’égale hauteur et séparés par d’épaisses piles rectangulaires (exemple unique dans la région), ainsi que la présence d’opus spicatum la placent clairement dans la tradition carolingienne. Les débuts de sa construction pourraient donc remonter aux alentours de l’an 900. De cet édifice, il subsiste aujourd’hui la nef et ses collatéraux, la travée sous clocher, l’abside et les absidioles. Une fresque gothique représentant le Christ en Majesté est visible dans la voûte de l’abside. Le clocher est roman, mais son étage supérieur serait plus tardif que le niveau inférieur. Deux chapelles ont été ajoutées à l’édifice d’origine, en continuité du transept. La chapelle seigneuriale au sud paraît dater de la fin du Moyen Age. La chapelle peu profonde au nord daterait plutôt du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’église est rénovée plusieurs fois. Elle est également agrandie en 1840, par l’ajout d’une travée. Le portail de la nouvelle façade a été financé par le poète Alphonse de Lamartine, propriétaire du château voisin. En 1829, ce dernier se fait construire un tombeau familial contre le mur d’enceinte du château, près de l’entrée principale de l’église, où il repose avec ses proches. L’église et le tombeau sont classés Monument Historique depuis 1948.

| Adresse | A Saint-Point (près du château de Lamartine), 71520 Saint-Point |

| Coordonnées GPS | 46°20'32.6"N 4°36'56.0"E |

| Paroisse de rattachement | Paroisse des Saints Apôtres en Haut Clunisois |

| Protection Monuments Historiques | Classée 1948 (y compris le tombeau de Lamartine) |

Sommaire

- 1 Historique

- 2 Description architecturale

- 3 Inventaire décor et mobilier [24]

- 4 Rénovations / Etat

- 5 Actualités

- 6 Visite

- 7 Association engagée

- 8 Iconographie ancienne et récente

- 9 Plans cadastraux

- 10 Bibliographie

- 11 Sources

- 12 Propriétaire / Contact

- 13 Patrimoine local et/ou folklore

- 14 Notes et références

Historique

Le village de Saint-Point s’étend sur une zone déjà habitée à l’époque gallo-romaine. Des pièces de monnaies de cette époque ont notamment été retrouvées sur le territoire de la commune. La première mention de la localité n’est cependant faite que vers 939, dans la charte 505 de l’abbaye de Cluny : In pago Matisconensi, in agro Ticiacense, in villa Sancti-Poncii[1]. Le toponyme de Saint-Point n’est cité de la sorte qu’en 1478. Il est alors définitivement adopté, à l’exception d’un bref changement lors de la période révolutionnaire (Mont-Brillant, puis Point). Le village tient son nom de saint Ponce, diacre de saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle. La commune de Saint-Point offre des paysages variés (vallée, bocages, forêts…). Son activité principale est l’élevage, avec une vingtaine d’exploitations[2] éparpillées autour du bourg.

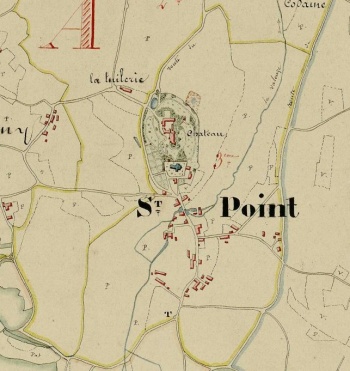

A l’écart du bourg, l’église Saint-Donat domine le reste du village. Bien qu’elle soit d’ordinaire (mais sans preuve concrète) datée du XIe ou XIIe siècle, son architecture suggère cependant une construction plus fragmentée, et des racines plus anciennes. Au début du Xe siècle, la mention du village sous le nom de Sancti-Poncii suggère la présence d’un premier édifice cultuel placé sous le patronage de Saint-Ponce, qui aurait donné son toponyme au lieu. A cette époque, une place forte est vraisemblablement déjà présente à l’emplacement du château actuel de Saint-Point. En parallèle, on sait que les moines de Cluny ont dès cette époque des possessions sur le territoire de la commune, et qu’au XIe siècle, Saint-Point devient une obédience clunisienne[3].

Il est donc probable que dès le Xe siècle (voire la fin du IXe siècle) cette église primitive soit construite afin de servir à la fois de chapelle castrale, et à la fois de lieu de culte pour les villageois. Avec l’augmentation de la population et l’implication des moines, on peut penser que l’église est devenue le centre de la paroisse à partir du XIe ou le XIIe siècle, tout en gardant ses fonctions de chapelle castrale. Elle est dès lors à la collation de l’évêque de Mâcon. Forte de ce nouveau statut, l’église connaît alors probablement une première phase de restauration ou de remaniement.

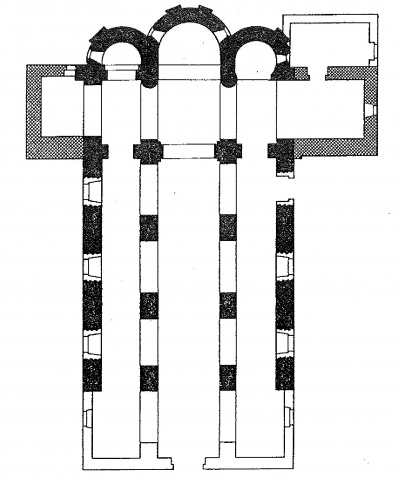

Plusieurs indices architecturaux suggèrent qu’il ne s’agirait bien là que d’une restauration et non d’une reconstruction, les bases architecturales de l’édifice primitif étant conservées. Tout d’abord, la structure même de l’église rappelle les constructions de l’époque carolingienne et appuie une datation du Xe siècle au plus tard : petite nef rectangulaire avec collatéraux de même niveau que délimitent de grosses piles rectangulaires. Ces-dernières n’ont pas d’utilité concrète, puisque l’édifice ne semble pas avoir été voûté, et sont un exemple unique dans la région[4]. Elles rappellent cependant l’église de Perrecy-les-Forges (toutefois bien plus vaste) ainsi que l’église Saint-Nazaire à Bourbon-Lancy.

Par ailleurs, la forte épaisseur des murs (notamment au niveau de l’abside) et la présence d’opus spicatum (appareil en épi) dans la maçonnerie suggèrent également une construction à la jonction entre les structures carolingiennes et le premier art roman. Le décor d’arcatures en partie coupé de l’abside rappelle également les ornements des édifices de cette période. Ainsi, les trois dernières travées de la nef, le transept et les absides et absidioles pourraient bien faire partie de l’édifice du Xe siècle.

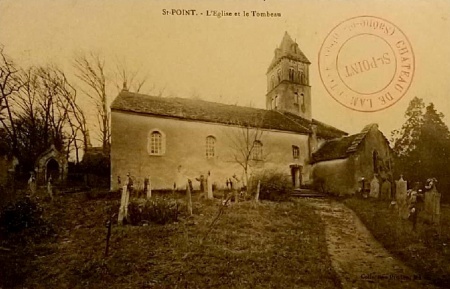

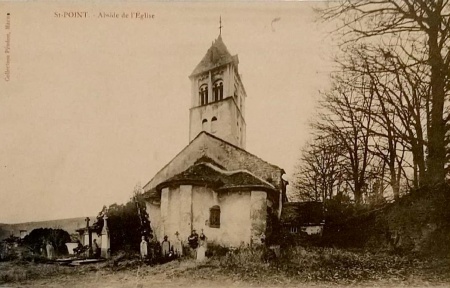

Le clocher, de style roman, semble cependant postérieur. Il pourrait appartenir aux restaurations et remaniements qui sont vraisemblablement menés au XIe ou XIIe siècle, lorsque l’église devient paroissiale. Les deux niveaux de la tour semblent avoir été construits séparément. Le niveau inférieur est très simple, sans style particulier. L’étage supérieur est cependant plus abouti et démontre une forte influence brionnaise. Selon Jean Virey, la pyramide en pierre daterait plutôt du XIIIe siècle.

A la fin du Moyen Age, la chapelle qui se trouve au sud du transept est construite. Elle est dédiée à sainte Catherine et sert de chapelle seigneuriale. A l’époque, elle possède son propre autel. En dessous du dallage, un caveau accueille les sépultures des seigneurs des lieux. Lors de sa fondation, elle est vraisemblablement richement décorée, comme le suggèrent les vestiges de peintures murales et de litres funéraires qui subsistent aujourd’hui, et sur lesquels on distingue encore les armoiries des familles seigneuriales locales. En 1675, une visite pastorale fait mention de cette chapelle, des messes qui y sont fondées et de leurs revenus[5]. Cette visite fait également état des absidioles et des chapelles qu’elles abritent. Au nord, l’autel est dédié à saint Jean. Au sud, la chapelle est dédiée à Notre-Dame-de-Pitié[6]. C’est peut-être également au XVIIe siècle que l’église change de vocable, pour passer sous le patronat de saint Donat[7].

En 1746, une visite de l’évêque apporte de nouveau quelques informations sur l’édifice, notamment le fait qu’elle ne comporte pas de sacristie et n’a qu’une chapelle en dehors des absidioles (celle dédiée à sainte Catherine). Un projet de réparation de l’édifice est établi[8]. De 1760 à 1765, une vaste restauration de l’église est donc entreprise. Elle prévoit : la reprise du beffroi, une restauration intérieure globale (le chœur notamment, auquel on ajoute un décor stuqué qui a depuis disparu, mais aussi les piliers de la nef qui sont renforcés), la reprise de la façade (ancienne) et de la porte latérale, et probablement l’élargissement des fenêtres de l’édifice, toutes similaires. Ces travaux sont financés par Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de Saint-Point. Ses armes apparaissent au linteau latéral. La chapelle nord date visiblement de cette campagne de travaux. A cette époque, elle est sûrement construite afin de servir de sacristie, ce qui expliquerait ses dimensions restreintes.

Ce qu’il advient de l’église à la fin du XVIIIe siècle est plus incertain. En 1784, on sait qu’un nouveau presbytère est construit, grâce au financement de la population[9]. Au moment de la Révolution, la cure est vendue comme bien national et acquise par Vincent Génillon[10], ancien curé de Saint-Point. On ne sait si l’église est endommagée lors de cette période de troubles. Il semble néanmoins que les quatre cloches mentionnées au siècle précédent lors de la visite de l’évêque (que l’on prévoyait alors d’installer dans le beffroi rénové) aient été enlevées et refondues, puisque deux nouvelles cloches sont installées au début du XIXe siècle, en 1810 et en 1824.

Le XIXe siècle est pour l’église de Saint-Point, et plus largement pour le village, indissociable du destin d’Alphonse de Lamartine. En 1820, le château voisin de l’église est donné au poète par son père, à l’occasion de son mariage avec Mary Ann Birch. Le couple s’y installe et fait rénover les lieux. En 1829, le poète qui vient tout juste de rentrer à l’Académie française perd sa mère, Alix de Lamartine. Il fait alors construire son tombeau familial[11] près de l’entrée de l’église, afin d’y être enterré auprès de ses proches.

En 1840, l’église Saint-Donat connait une restauration globale assez conséquente, en partie financée par le poète. Jugée trop petite, elle est également agrandie vers l’ouest grâce à l’ajout d’une travée à la nef. La nouvelle façade est pensée et payée par Lamartine. Il la veut ainsi avec un portail ogival, dans un style néo-gothique en harmonie avec son tombeau tout proche. Le poète aide également à la construction de la nouvelle cure, en échange de la prise en charge de l’entretien de son tombeau par la commune, à perpétuité. Peu avant sa mort, le poète se retrouve dans une situation financière difficile. Effrayé à l’idée de voir la propriété de son tombeau passer à une famille étrangère, il en fait finalement don à la commune[12]. Il rend par ailleurs claire sa volonté d’être enterré à Saint-Point[13], ce qui est fait lorsqu'il s’éteint en 1869.

En 1852, la sacristie actuelle est construite, accolée à la chapelle sud. Elle remplace l’ancienne, dès lors visiblement utilisée comme simple chapelle. En 1896, le nouveau cimetière est inauguré en dehors du bourg, alors même que la valeur patrimoniale du site de l’église et de son cimetière a été reconnue par le Ministère des Beaux-Arts[14]. Sur une des stèles près de l’église, on lit ainsi : « Jean-Baptiste Chuzeville, cultivateur, ancien jardinier de M. de Lamartine, inhumé le 18 juin 1896, dernier enterré dans le vieux cimetière, en face de la grande porte de l’église. »[15].

Au XXe siècle, l’église Saint-Donat fait l’objet d’un soin constant de la part de la commune et de ses habitants. En 1922, une première restauration touche les piliers de la travée sous clocher ainsi que les boiseries intérieures du clocher, et est réalisée sous la direction du Ministère des Beaux-Arts[16]. En 1948, l’église et son site sont classés Monuments Historiques. Dans les années 1950, plusieurs réparations sont faites ainsi que des aménagements visant à assainir et à moderniser l’édifice (drainage, installation électrique...). En 1969, la rénovation globale de l’église est engagée. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Hory, de Dijon, sous la direction de M. Maurice Berry, architecte en chef des Monuments historiques. Ils permettent de mettre au jour et de restaurer les fresques de l’abside, jusqu'alors masquées par le décor stuqué du XVIIIe siècle. Ces fresques représentant le Christ en Majesté sont datées du XVe siècle. L’artiste-restaurateur Léon Raffin décèle également en-dessous de la couche de peinture gothique une fresque probablement romane, au motif similaire, mais dont le contour de la mandorle est différent. Cette peinture primitive pourrait bien dater des remaniements du XIIe siècle.

En 1990, la pyramide en pierre est réparée suite aux dommages causés par la foudre. Un nouveau coq de cuivre est installé. Les travaux sont effectués en juin 1991, pour un prix de 85 000 francs. 24 000 francs sont nécessaires pour la réparation de la sonnerie des cloches. La population des sampognards se mobilise à hauteur de 20 000 francs[17]. L’édifice est depuis régulièrement entretenu. Le 28 Février 2019, la commune a rendu hommage au poète lors du 150ème anniversaire de sa mort, en présence des Amis des Antilles (pour célébrer son engagement dans l’abolition de l’esclavage)[18].

Légende rapportée par l’abbé Sauteur, et racontée ici par Lamartine :

« Une jeune marquise de Saint-Point, dont on avait pris l’évanouissement prolongé pour la mort, venait d’être ensevelie dans un cercueil ouvert sous la voûte du caveau, et la pierre qui le ferme sous les pieds du prêtre dans le chœur[19] était scellée sur son sépulcre. Le soir de son enterrement, le sonneur de cloches, en venant tinter l’angélus, entendit des gémissements sous les dalles. Il s’enfuit éperdu et alla raconter au château sa terreur. Le mari et les serviteurs éplorés accoururent. La voix souterraine frappa leurs oreilles : on enleva la pierre scellée, on descendit dans le caveau, on trouva la morte vivante. On la rapporta dans les bras des siens à sa demeure ; jeune et belle, elle donna de longues années de félicité à son mari avant de redescendre pleine de jours dans son sépulcre. J’avais souvent entendu dans mon enfance le sonneur lui-même et sa vieille femme raconter ce miracle, dont ils avaient été les témoins, et dont les anciens du village se souvenaient comme eux. »

Description architecturale

GLOSSAIRE : Bourgogne Romane

L’église Saint-Donat est bien orientée à l’est. Située en hauteur du bourg, sa terrasse offre une vue remarquable sur le village et les monts environnants. Elle est également entourée de stèles remarquables, conservées de l’ancien cimetière du village. Le château et le tombeau de Lamartine, tous deux voisins directs de l’église Saint-Donat, complètent cet ensemble architectural important. L’édifice se compose d’une nef avec collatéraux, suivie d’un transept peu saillant flanqué de deux chapelles de taille inégale, et d’une abside accolée d’une absidiole de chaque côté. La sacristie est adjacente à la chapelle sud.

A l’ouest, la façade de l’église est moderne, du XIXe siècle. Elle est ouverte d’un portail néo-gothique de même style que le tombeau de Lamartine (ce qui est d’ailleurs la volonté du poète, qui finance la construction de la façade), avec une arcade brisée stylisée retombant sur de fines colonnes. Un gros oculus surmonte ce portail et éclaire la nef. Une petite croix de pierre se trouve à la pointe du pignon, juste au-dessus d’une fenêtre rectangulaire en remploi formant une petite niche. Le gouttereau nord est ouvert de quatre baies plein cintre modernes, assez larges. A l’extrémité est, on distingue encore les vestiges d’une porte latérale désormais murée (possiblement ancien accès des châtelains). Le gouttereau sud est également ouvert de quatre baies plein cintre, dont celle à l’est est plus petite que les autres. Elle se trouve au-dessus d’une petite porte latérale datant du XVIIIe siècle et dont le linteau est sculpté aux armes des Rochefort d’Ally.

A l’extérieur, le transept est masqué par les chapelles latérales. On ne discerne que la corniche à modillons nus qui supporte la toiture. Au sud, la chapelle rectangulaire est ouverte d’une baie axiale allongée, en cintre légèrement brisé. Elle est flanquée à l’est d’une petite sacristie moderne. Au nord, la chapelle est beaucoup plus petite, de plan carré, et simplement éclairée par une petite fenêtre rectangulaire à l’est. Il pourrait s’agir de la sacristie primitive construite vers 1760[20]. A l’est, une abside et deux absidioles semi-circulaires complètent l’édifice. Cet ensemble est épaulé par des contreforts plats et larges, de faible saillie : deux pour l’abside, et un pour chaque absidiole. L’abside est éclairée de deux fenêtres rectangulaires latérales, et chaque absidiole est percée d’une fenêtre latérale de même type. On distingue sur l’ensemble les vestiges de baies anciennes murées, ainsi que le tracé d’une litre funéraire, à mi-hauteur des murs.

Le clocher de l’église est de plan carré, sur deux étages. Le premier niveau comporte deux baies plein cintre toutes simples sur chaque face, qui ont été aux ¾ murées. Le deuxième étage est légèrement en retrait, et architecturalement plus élaboré que le précédent. Il est ouvert de baies géminées ornées d’archivoltes et retombant sur des colonnettes aux chapiteaux sculptés. Cet étage démontre une forte influence brionnaise. Le clocher est coiffé d’une pyramide en pierre à quatre pans. Une lucarne allongée surmontée d’une sorte de fleuron[21] ouvre chaque face. En haut de la pyramide, une tête humaine est sculptée sur chaque arête. Hormis le clocher, l’église est entièrement couverte d’une lourde toiture de lauzes (à l’exception de la sacristie, en tuiles).

A l’intérieur, l’église Saint-Donat fait preuve d’une unité architecturale remarquable. On y retrouve l’atmosphère chaleureuse et intime propre aux constructions anciennes. La nef est composée de quatre travées (à l’origine, seulement trois) dont la première est moderne, ce qui est clair vu la faible épaisseur des murs. La nef est divisée en un vaisseau central et deux collatéraux, au même niveau. Tous trois sont plafonnés. Ils communiquent via des arcs en plein cintre retombant sur des piliers rectangulaires massifs. Ces-derniers interrogent par leur taille : rien ne nécessite une telle largeur, ni les arcs, ni une voûte[22]. Ils seraient en fait le signe d’une construction très ancienne, pouvant remonter au Xe siècle[23]. C’est une configuration inédite dans la région, mais comparable aux églises de Perrecy-les-Forges et de Bourbon-Lancy (Saint-Nazaire).

La nef communique avec le transept via trois arcs plein cintre. La travée sous clocher et ses croisillons sont voûtés en berceau plein cintre, et alignés sur le vaisseau central et les collatéraux. Les chapelles latérales, de taille inégale, sont adjacentes aux croisillons. Au nord, la chapelle (XVIIIe siècle) est basse et voûtée d’un berceau transversal. Au sud, l’ancienne chapelle seigneuriale est voûtée en berceau brisé et comporte encore des traces de peintures anciennes. Elle communique à l’est avec la sacristie.

Le chœur de l’église empiète sur la travée sous clocher, mais laisse un passage entre les deux chapelles. Il est délimité par une grille de communion en fer forgé datant de 1765, et surélevé d’une marche. Alors que le reste de l’édifice est dallé, le sol du chœur est couvert de carrelage en céramique. Des stalles en bois courent sur tout le pourtour du chœur. L’autel moderne est installé au niveau de la croisée, tandis que le maitre-autel surmonté du tabernacle se trouve dans l’abside (elle-même surélevée d’une marche). Voûtée en cul-de-four, celle-ci est décorée d’une fresque gothique représentant le Christ en Majesté. Les restes d’une série d’arcatures anciennes sont également visibles à la base de la voûte. Les absidioles entourent le chœur de part et d’autre. Elles sont également voûtées en cul-de-four et accueillent les autels latéraux et les statues des saints honorés (dans des niches à l’emplacement des baies anciennes) : la chapelle sud est dédiée à la sainte Vierge, et la chapelle nord à saint Amable. La voûte de cette dernière est par ailleurs décorée d’une série d’arcatures profondes, fort anciennes.

Inventaire décor et mobilier [24]

- Peintures murales de l’abside : fresque représentant le Christ en Majesté entouré du tétramorphe (symboles des quatre Evangélistes), datant du XVe siècle (protégée au titre des Monuments Historiques depuis 1971). Cette fresque a été mise au jour en 1969, et restaurée par Léon Raffin. Celui-ci a décelé des traces de peintures plus anciennes, probablement de l’époque romane, sous la représentation gothique (il a notamment remarqué un tracé légèrement différent des contours de la mandorle).

- Décor d’arcatures dans l’abside (en partie coupé, il pourrait s’agir d’un reste d’arcatures lombardes) et dans l’absidiole nord (trois arcs non coupés)

- Traces de peinture murale et litre funéraire (chapelle seigneuriale, au sud) : elle est ornée des armoiries de la famille de Saint-Point et de celles de la famille de Rochefort d’Ailly.

- Modillons de l’abside (à l’extérieur) : sculptés de masques, de diables, d’animaux et de figures géométriques.

- Traces de litre funéraire (abside et absidioles)

- Décor du clocher : décor de baies géminées, de colonnettes, de chapiteaux sculptés, de demi-colonnes, de bandes lombardes et de modillons sculptés (forte influence Brionnaise)

- Pierres en remploi sur les contreforts des absidioles

- Petite fenêtre rectangulaire en remploi sur la façade, qui forme une sorte de niche : plus ancienne, on y lit « Per ardua virtus » (i.e. la vertu suit des chemins ardus) ainsi que les dates « 1761, 1840 ». Elle pourrait dater de la restauration précédente, effectuée entre 1760 et 1765, et financée par Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de St-Point.

- Portail occidental néo-gothique (financé par Lamartine)

- Linteau armorié de la porte latérale. La porte date du XVIIIe siècle, son linteau en forme d’arc surbaissé est décoré d’un écusson ovale accosté de palmes et timbré d’une couronne de marquis[25]. On y distingue les armoiries de Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de St-Point ayant financé les travaux de l’époque.

- Maître-autel en bois sculpté : daté du XVIIIe siècle, il proviendrait de l’église Saint-Nizier à Mâcon et aurait été acheté par la municipalité de Saint-Point en 1792 (abside).

- Autel moderne, avec l’inscription « Je suis la Vie » (travée sous clocher)

- Autels latéraux (absidioles)

- Grille de communion en fer forgé, 1765

- Bénitier encastré à vasque rectangulaire

- Bénitiers encastrés à vasque semi-circulaire

- Chaire à prêcher en bois, fin XVIIIe siècle

- Stalles en bois (chœur)

- Stalle en bois à trois place, XVIIIe siècle (chœur)

- Stalle armoriée du XVIIe siècle, en bois sculpté, dite « fauteuil de Lamartine » (prie-Dieu).

- Statuaire :

Saint Amable, en bois peint, du XVIIe siècle (absidiole gauche, autel latéral) : il est debout, coiffé de la mitre d’évêque et bénissant. Ses mains interrogent par leur facture et leur taille disproportionnée par rapport au reste du corps.

Vierge à l’Enfant, en bois doré du XVIIIe siècle (absidiole droite, autel latéral)

Saint Donat, en bois doré du XVIIIe siècle (contre un pilier du transept, de profil vu de la nef). Coiffé de la mitre d’évêque, il bénit de la main droite et tient sa crosse de la main gauche.

Sainte Philomène, en bois doré du XVIIIe siècle (face à saint Donat). Elle tient la palme du martyr de la main gauche.

Saint Joseph (devant l’absidiole gauche)

Le Sacré Cœur (devant l’absidiole droite)

Curé d’Ars (nef)

Sainte Thérèse de Lisieux (nef)

Jeanne d’Arc (nef)

Notre-Dame de Lourdes (collatéral droit)

Saint Antoine de Padoue (contre un pilier de la nef, au-dessus d’une niche)

Vierge (chapelle sud)

- Tableaux :

Panneaux en bois peint (collatéraux) réalisés par Mme de Lamartine (Mary-Ann Birch), représentant sainte Geneviève et sainte Elisabeth de Hongrie. Ils sont classés MH depuis 1968.

« Vierge aux quatre saints », peinte en 1837 par Armand Leleux d’après Pinturicchio (nef, au-dessus de l’arc menant à la travée sous clocher)

- Chemin de croix

- Plaque commémorative des soldats tombés au combat (nef)

- « Calice de Lamartine » (sacristie). Il se trouvait auparavant dans la chapelle du château de Montceau, à Prissé (propriété de Lamartine).

- Vitraux XIXe :

-Vitrail offert à l’occasion de la première communion d’Hélène de Montherot, comtesse de Noblet et petite-nièce de Lamartine, en 1899. Il représente sainte Hélène découvrant la vraie croix[26].

-Vitrail offert à l’occasion de la première communion de Gabrielle de Montherot, petite-nièce de Lamartine, en 1899. Il représente l’Archange de l’Annonciation.

-Vitrail signé de Lucien Bégule et datant de 1883.

- Tombeau de Lamartine et de sa famille : chapelle néo-gothique avec fronton en accolade, près du portail principal de l’église, avec l’inscription « speravit anima mea ». Elle abrite le buste de Lamartine, ainsi que le gisant de sa femme, sculpté en 1864 par Adam Salomon. L’inscription suivante y est gravée : « Il est plus doux de s’associer aux deuils des grands hommes qu’à leurs gloires. Leurs douleurs sont à ceux qui les aiment, leurs gloires appartiennent à tous. ».

- Stèles funéraires [27]; le cimetière et les tombes sont classés MH depuis 1942 :

-Une bonne partie des stèles ont été sculptées par Jean Baptiste Duport, lui-même enterré dans le cimetière. Il serait l’inspiration derrière Le tailleur de pierres de Saint-Point, de Lamartine. Ses ouvrages démontrent un savoir-faire artisanal et un talent artistique remarquable. Son fils adoptif et apprenti, Pierre Marlet, a réalisé les autres stèles (celles-ci sont signées).

-Vincent Génillon, ancien curé de Saint-Point. A la Révolution, il se lance dans la spéculation et le trafic de biens ecclésiastiques. Il achète plusieurs cures des environs de Saint-Point, ainsi que l’abbaye de Cluny avec ses compères Batonnard, marchand à Mâcon, et Vachier. Ils vendent le mobilier et les objets d’art de l’abbaye, puis la détruisent pour faire construire rues et maisons[28]. Pris de remords, il demanda à être enterré sous les marches de l’entrée de l’église, afin de se faire piétiner par les fidèles.

-Marc de Larréguy de Civrieux, jeune poète admirateur de Lamartine, auteur de la "Muse de Sang", mort à Verdun en 1916.

- Croix de cimetière : socle de 1806, croix de 1893. La croix fut probablement réalisée par Pierre Marlet, tailleur de pierres à Saint-Point.

- Deux cloches, datées de 1810 et 1824[29].

Rénovations / Etat

- Rénovations :

XVIIIe :

1760-1765 : restauration générale de l’édifice : reprise du beffroi, restauration intérieure globale (chœur notamment et piliers de la nef), reprise de la façade et de la porte latérale, et élargissement probable des fenêtres de l’édifice, toutes similaires. Restauration financée par Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ally, marquis de St-Point. Ses armes apparaissent au linteau latéral.

XIXe :

1826 : réparation du clocher

1840 : ajout de la première travée de la nef et de la façade, pour agrandissement.

1843 : réparation du clocher

1852 : construction de la sacristie actuelle

1869 : agrandissement de la sacristie

XXe :

1922 : reprise des piliers de la travée sous clocher, remplacement des boiseries du clocher

1952-1953 : toitures de laves refaites

1953-54 : installation électrique

1957 : assainissement des abords et du bas des murs de l’église

1958 : plafonds des nefs refaits

1960 : électrification des cloches ; restaurations et aménagements divers

1961 : réparation intérieure de la sacristie

1969 : restauration de l’église et de ses abords (y compris les stèles du cimetière), mise au jour des fresques de l’abside

1988 : restauration du tombeau de Lamartine

1990 : reprise de la pointe de la pyramide (à cause de la foudre) et installation d’un nouveau coq

XXIe :

Travaux d’entretien

- Etat :

L’église Saint-Donat est en relativement bon état.

Néanmoins, le chevet aurait besoin d’une restauration extérieure (murs de l’abside et des absidioles notamment), tout comme certaines pièces de mobilier.

La toiture en laves nécessite également d’être nettoyée (forte végétation qui accentue le problème d’humidité de l’édifice).

- Classement :

L’église Saint-Donat et le tombeau de Lamartine sont classés Monument Historique depuis 1948. Plusieurs pièces de mobilier sont également protégées.

Actualités

Pour suivre l’actualité de l’église et de la commune, consulter le site internet officiel :

Visite

L’église de Saint-Point est ouverte tous les jours, et donc libre de visite.

L’accès à l’église semble compliqué pour les personnes à mobilité réduite. Située en haut d’une pente assez importante, on y accède soit via un escalier, soit via un chemin goudronné mais assez raide (néanmoins praticable en voiture).

Par ailleurs, l’édifice n’a pas fait l’objet d’une mise aux normes officielle : il y a des marches aux deux entrées (une seule pour le portail occidental).

Pour plus de renseignements, contacter la mairie.

Association engagée

Saint-Point compte plusieurs associations, aucune n’est cependant exclusivement dédiée à l’église.

La commune et les Monuments Historiques veillent à l’entretien et à la mise en valeur du site.

Iconographie ancienne et récente

Crédit Photos: CEP

Plans cadastraux

Cadastre de 1837, archives départementales de Saône-et-Loire |

Cadastre de 1837, archives départementales de Saône-et-Loire |

Bibliographie

- GUERREAU, Alain, Les édifices romans en Saône-et-Loire : Bilan, questions, perspectives, 2009.

- LEX, Léonce, Histoire de Saint-Point, Mâcon, Protat, 1898.

- RIGAULT, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire, 2008.

- VIREY, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon, Mâcon, Protat, 1935, 474p.

Sources

- Oursel, Anne-Marie et Raymond, Fiche d’inventaire départemental, 1969 :

Archives départementales de la Saône-et-Loire

- Fiche édifice de l’académie de Mâcon :

- Fiche édifice de la Bourgogne Romane :

- Guide de visite de l’église romane, élaboré par le Père Sauteur, ancien curé, vers 1960 (réédité en 1997 par la Communauté de Communes du Mâconnais-Charolais):

- Notice historique et descriptive de l’église, des stèles funéraires et du tombeau de Lamartine (tirée de l’inventaire départemental et annotée en 1994 par la mairie).

- Informations du site de la mairie

Propriétaire / Contact

Commune de Saint-Point

03.85.50.54.84

mairie.stpoint@free.fr

Patrimoine local et/ou folklore

- Château de Lamartine :

Château acheté en 1801 par Pierre de Lamartine, père du poète, qui le lui offre en 1820 pour son mariage. Alphonse le restaure dans un style gothique oxfordien que son épouse d’origine anglaise, Mary-Ann Birch (dite Elisa de Lamartine), aimait particulièrement. Aujourd’hui propriété de l’ancien maire de la commune Philippe Mignot et de son épouse Colette (depuis 2004), ils en assurent l’entretien et la mise en valeur.

Pour plus d’informations et connaître les possibilités de visite, consulter le site internet officiel ou la page Wikipedia qui lui est dédiée :

Site officiel : Château Lamartine

Wikipedia: Château de Saint-Point

- Lac de Saint-Point :

Lac artificiel de 10ha aménagé sur la vallée du Valouzin, avec les équipements touristiques de loisirs permettant le camping, la baignade, les jeux sportifs, les promenades (Article du JSL).

- Circuit Lamartine :

-Milly-Lamartine :

La maison d’enfance de Lamartine se trouve sur la commune.

L’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur à Milly-Lamartine abrite également le banc accordé à la famille en remerciement de leurs libéralités.

Le village est salué dans différentes œuvres du poète : « Milly ou la Terre Natale », « la Vigne et la Maison » …

-Bussières :

Alphonse de Lamartine fit au village son catéchisme, auprès de l’Abbé Dumont, qui lui apprit également le latin et le français. Le curé devint un ami proche du poète, qui s’inspira de sa vie pour écrire son roman Jocelyn. A sa mort, Lamartine fit ériger une stèle en l’honneur du curé, toujours en place aujourd'hui.

L’Eglise Saint-Paul à Bussières bénéficia également de la générosité du poète.

- Voir la rubrique « histoire » du site de la mairie.

Notes et références

- ↑ Rigault, Jean, Dictionnaire topographique du département de la Saône-et-Loire, 2008.

- ↑ Site de la mairie.

- ↑ Virey, Jean, Les églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon. Il cite également le travail de Léonce Lex.

- ↑ En 1898, Léonce Lex s’interroge quant à leur utilité et ne trouve pas de raison architecturale à leur présence.

- ↑ Pour la transcription de cette visite, voir l’ouvrage de Léonce Lex.

- ↑ Aujourd’hui : au sud, chapelle de la Sainte-Vierge ; au nord, chapelle de saint Amable.

- ↑ Virey

- ↑ Sauteur

- ↑ Léonce Lex

- ↑ Ce dernier se lance alors dans le trafic de biens ecclésiastiques et est en partie à l’origine de la destruction de l’abbaye de Cluny.

- ↑ Description dans l’inventaire.

- ↑ Sauteur

- ↑ http://mairie.stpoint.free.fr/donnees/pdf/oforets.pdf : Alors que le poète devait officiellement être enterré au Panthéon, sa volonté de rester sur ses terres de Saint-Point a finalement été respectée.

- ↑ Sauteur

- ↑ Ibidem

- ↑ Ibidem

- ↑ Ibidem

- ↑ Voir du jsl

- ↑ En fait, dans la chapelle seigneuriale alors dédiée à sainte Catherine et possédant son propre autel.

- ↑ Lex, Sauteur

- ↑ Virey

- ↑ L’abbé Sauteur et Léonce Lex s’interrogent tous deux sur leur utilité, sans trouver de réponse convaincante.

- ↑ Guerreau, Alain, Les édifices romans en Saône-et-Loire : Bilan, questions, perspectives., 2009.

- ↑ Inventaire établi à partir du travail du couple Oursel, de l’affichage présent sur site, et de la fiche de l’Académie de Mâcon.

- ↑ Lex, Léonce.

- ↑ Sauteur

- ↑ Sur ce sujet, voir le texte de Gabriel Jeanton publié dans les annales de l’Académie de Mâcon (3e série tome 35, 1940). Raymond Oursel a également fourni une description assez détaillée des stèles, dans un article pour la revue Archéologie. Ses notes sont en ligne sur le site des archives départementales.

- ↑ D'après l'Almanach Bourguignon 1981 et le travail de l’abbé Sauteur.

- ↑ Virey